注目企業が語る宇宙ビジネスセミナー

~各社の中途採用について解説~

2025年2月15日開催

~各社の中途採用について解説~

将来宇宙輸送システム株式会社の畑田康二郎氏、株式会社ispaceの今村健一氏、株式会社アクセルスペースホールディングスの濵田牧子氏の3人にご登壇いただき、オンラインセミナー「注目企業が語る宇宙ビジネスセミナー~各社の中途採用について解説~」を開催しました。宇宙業界で働きたいと考えている人に向けて、宇宙業界全体の構造や今後の成長性、各社の事業内容などをお伝えする内容です。今回は、セミナーのハイライトを少しだけお伝えします!

登壇者紹介

- 畑田 康二郎(はただ・こうじろう)氏

- 将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役

【略歴】

2004年、京都大学大学院エネルギー科学研究科(修士課程)を修了後、経済産業省に入省。エネルギー政策や産業政策などに従事。

2012年、外務省に出向して、欧州連合日本政府代表部および在ベルギー日本国大使館勤務。

2015年、内閣府宇宙開発戦略推進事務局に出向し、宇宙活動法の制定、宇宙産業ビジョン2030の策定、宇宙を活用したビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」の創設など民間宇宙ビジネス拡大に貢献。

2017年、経済産業省に帰任し、新たなスタートアップ支援プログラム「J-Startup」を創設。

2018年、経済産業省を退職して株式会社デジタルハーツホールディングスに入社し、サイバーセキュリティ人材発掘・育成プログラムの立ち上げなどに従事し、2019年に株式会社デジタルハーツプラスを設立。

2022年5月、将来宇宙輸送システム株式会社を創業し、代表取締役に就任。

- 今村 健一(いまむら・けんいち)氏

- 株式会社ispace CPO

【略歴】

東京大学工学部船舶海洋工学科卒。22年間勤めた株式会社リクルートではキャリアの大半を人事として過ごし、制度設計を中心とした人事全般業務、ならびにホールディングス経営や海外事業の推進に携わる。オランダ駐在時に多様な人材をまとめるヨーロッパ型リーダーシップと組織文化の素晴らしさに触れ、人事を自らのライフワークにしようと決心。その後のZホールディングス株式会社でも、人事担当執行役員として、人材育成、グループ組織再編などを担う。「人」を通じてより明るい未来をつくりたいという個人的な思いを「宇宙」というフィールドで実現すべく、2023年10月にCPOとして株式会社ispaceに入社。

- 濵田 牧子(はまだ・まきこ)氏

- 株式会社アクセルスペースホールディングス 取締役 CHRO

【略歴】

慶應義塾大学環境情報学部卒業後、株式会社ベネッセコーポレーションで教育媒体を担当。個人事業主を経て株式会社サイバーエージェントで人事に転身。関連会社である株式会社マイクロアドでHRの基盤をつくり、管理部門の側面から事業拡大を支援、その後、株式会社ビジネス・ブレークスルーの人事部門長として人事制度の刷新を主導。ITスタートアップベンチャーなどの人事責任者を歴任し、2022年9月に株式会社アクセルスペースに参画。現在、株式会社アクセルスペースホールディングス 取締役 CHRO コミュニケーション推進本部長。

- 大浦 征也(おおうら・せいや)

- パーソルイノベーション株式会社 代表取締役社長

【略歴】

2002年、株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社 )に入社。一貫して人材紹介事業に従事。2017年からdoda編集長を務め、2019年10月には執行役員に就任。転職市場での、個人と企業の最新動向に精通しており、アスリートのセカンドキャリアの構築にも自ら携わる。2023年7月より現職。

当日のプログラム

-

1. 開始〜概要説明

-

2. プログラム内容

宇宙業界全体の構造と今後について

宇宙業界で活躍する各社の事業について

各社の中途採用について

-

3. 質問タイム

-

4. まとめ~終了

宇宙業界について

宇宙業界は、政府が「成長投資分野」として注力する領域の一つです。技術開発・探査競争が激しさを増す中で、国際的にも市場が拡大し、業界全体に活発な動きが生まれています。セミナーの第1部では、その全体像を把握するために、市場規模や日本政府の取り組みについて紹介しました。

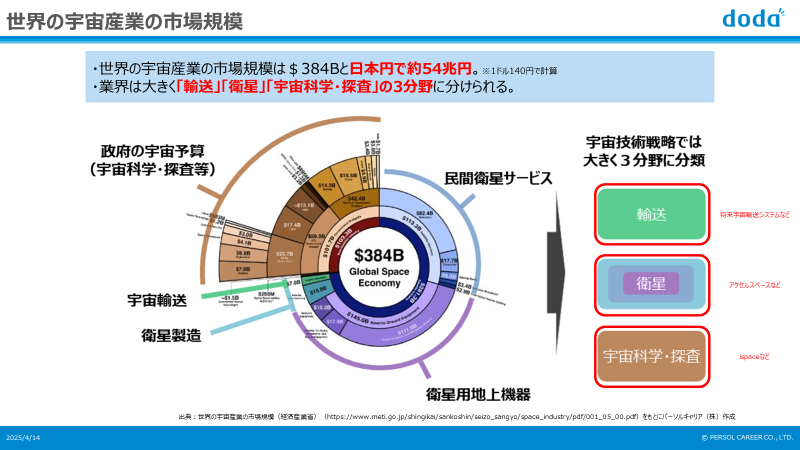

世界の宇宙産業の市場規模

まずは、世界で見たときの宇宙産業のビジネス規模についてご紹介したいと思います。

経済産業省が発表している資料「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた 経済産業省の取組と今後について」によると、世界の宇宙産業の市場規模は、現在およそ54兆円に達しています(1ドル140円換算)。

この市場は大きく分けて「宇宙輸送」「衛星サービス」「宇宙科学・探査」という3つのカテゴリに分類され、それぞれが着実に成長を遂げています。

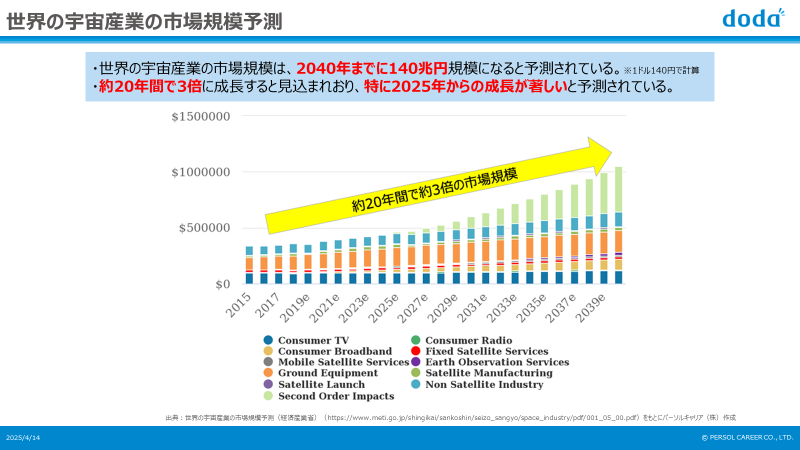

さらに注目すべきは今後の伸び率です。2040年には140兆円にまで拡大するとされ、わずか20年で約3倍の成長が見込まれています。特に2025年以降からの成長が著しいと予測されており、「宇宙産業の元年」とも呼ばれるタイミングが近づいているといえるでしょう。

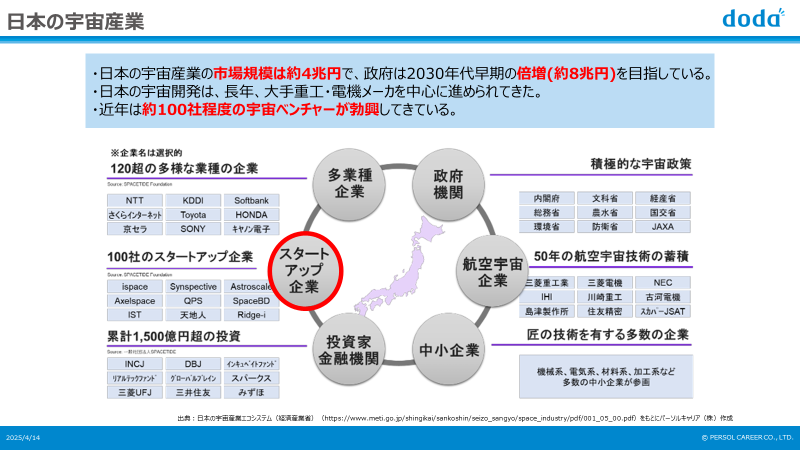

日本の宇宙産業(官→民中心へ)

日本国内の状況についても触れておきます。これまで日本の宇宙開発は、国策として官主導で進められてきました。いわゆる大手重工メーカーや電機メーカーを中心とした枠組みの中で技術開発が行われてきたわけですが、ここに来て流れが大きく変わっています。

ここ数年で宇宙ベンチャー企業が急増しており、現時点でおよそ100社のスタートアップが誕生しているのです。これらの企業は、既存の産業構造とは異なる形で新しいアプローチを試みており、いわば「宇宙ビジネスの新しい担い手」として存在感を高めています。

もちろん、従来から日本の宇宙産業を支えてきた企業の力は今も健在で、引き続きオールジャパン体制で取り組んでいく必要があります。しかし、その中でも、スタートアップが独自に資金を集め、上場まで果たすといった動きが出てきたことは、宇宙産業の転換点といえるのではないでしょうか。

このように、宇宙ビジネスでの資金の流れなどが変化してきたことで、当然ながらそこで働く「人」の流れも変わっていくでしょう。

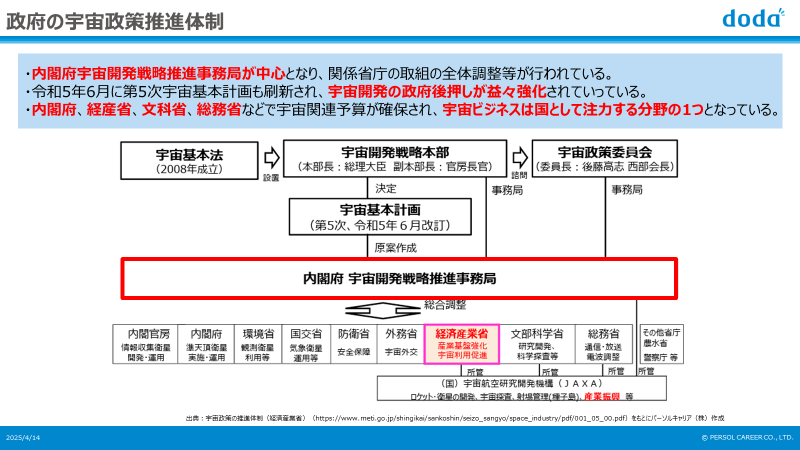

政府の宇宙政策推進体制

官主導から民間主導へとシフトしている中でも、政府が果たしている役割には非常に大きなものがあります。その中核を担っているのが、内閣府の「宇宙開発戦略推進事務局」です。この組織は、経済産業省、文部科学省、総務省などの関係省庁と連携しながら、国家レベルで宇宙政策を総合的に推進する“司令塔”的な存在です。

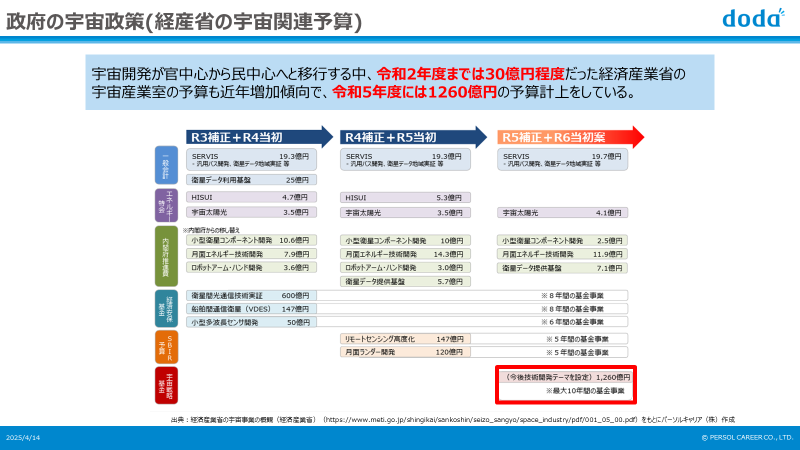

実際、宇宙関連予算も年々拡大しています。例えば経済産業省が所管する宇宙関連予算は、2020年度には約30億円だったものが、2023年度には一気に1,260億円まで増額されました。

加えて、単年度ごとの予算措置だけでなく、より長期的な視点での資金支援を可能にするために「宇宙戦略基金」も創設されました。これはJAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)内に設けられた基金で、2023年度にはすでに3,000億円が計上されており、将来的には1兆円規模の支援体制を目指すという壮大な構想が動き出しています。

このように、2025年を一つの転換点として、これからの5年、10年、15年で日本の宇宙産業はこれまでとはまったく異なるスケールで拡大していくことが見込まれています。そしてそれに伴って、宇宙業界で働く人の数も確実に増えていくでしょう。

各社の取り組み・企業紹介

セミナーの第2部では、宇宙業界をリードする将来宇宙輸送システム株式会社、株式会社ispace、株式会社アクセルスペースの3社にご登壇いただき、各社の最新の事業概要や取り組みなどを詳しくお話しいただきました。

※各社の情報は2025年2月時点の内容です。最新情報は、各社HPなどをご確認ください。宇宙関連の求人情報はこちらからご確認いただけます。

将来宇宙輸送システム株式会社

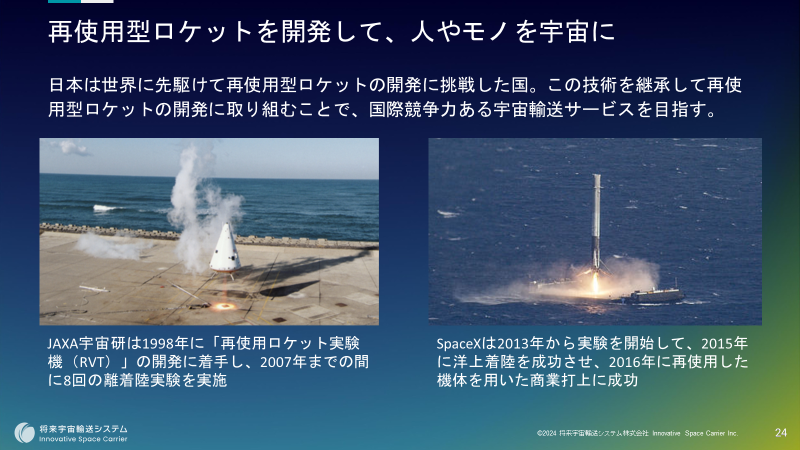

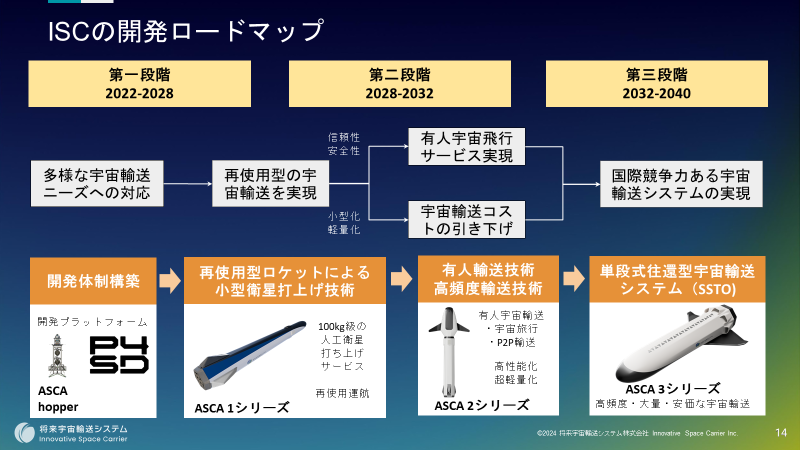

私たち将来宇宙輸送システム株式会社は、その名のとおり「宇宙輸送」を担う会社であり、特に再使用型ロケットの開発に注力しています。

この分野ではアメリカの宇宙開発企業のスペースXが世界的な成功を収めていますが、日本でも実は2000年代初頭にJAXA宇宙科学研究所が再使用型ロケットの技術実験を行っていました。しかし、制度的な壁もあり、当時は事業化には至りませんでした。

私たちは、そうした歴史と技術を継承しながら、もう一度日本から世界に通用する宇宙輸送システムを生み出そうと挑戦しています。

現在は「ASCA 1」という再使用型ロケットの開発を進めており、その前段として「ASCA hopper」と呼ばれる小型実験機の運用も行いました。私たちは、従来の宇宙開発で主流だった長期・大規模のウォーターフォール型ではなく、IT業界に多く見られるアジャイル型の開発を導入。ロケットであっても毎年改良を重ね、段階的に技術を高めていくというスタイルを取っています。

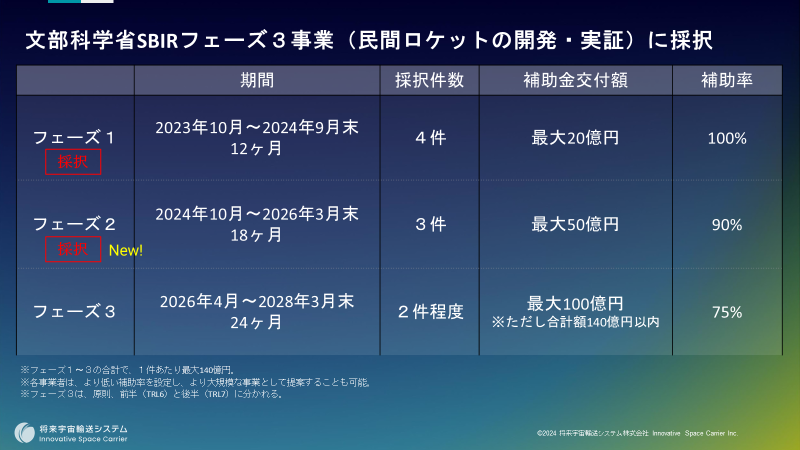

こうした取り組みはすでに評価を受けており、文部科学省が主導するスタートアップ支援制度「SBIR(Small Business Innovation Research)」のフェーズ2に採択。国内でも数少ないフェーズ3を見据えた企業として、最大70億円規模の補助金支援のもと開発を進めています。

私たちが目指すのは、単なる衛星打ち上げビジネスだけではありません。将来的には有人輸送、さらには地球上をロケットで移動するような時代を視野に入れています。例えば2040年ごろには、飛行機と同じ感覚でロケットを活用して地球の遠隔地へ短時間で移動できる社会。そんな未来を描いています。

人工衛星打ち上げはその第一歩。いつかは「人を目的地に届ける」という根源的な輸送の役割を、空ではなく宇宙から担っていくことが、私たちのビジョンです。

株式会社ispace

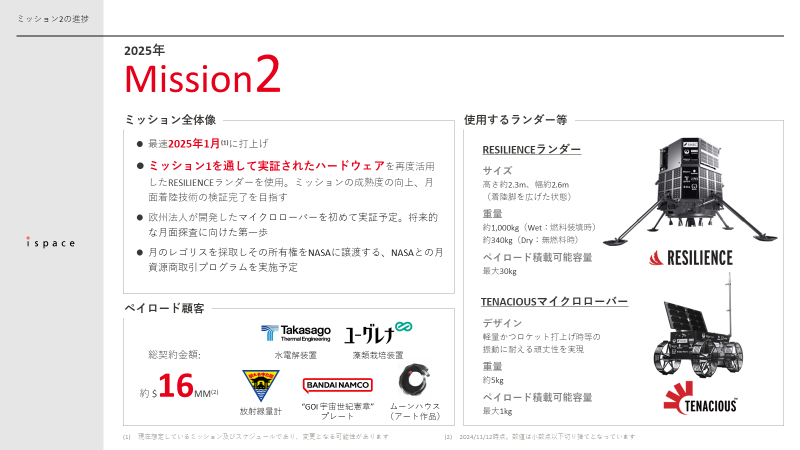

ispaceは2010年に創業し、現在は東京、ルクセンブルク、アメリカ・コロラド州の3拠点で事業を展開しています。その中でも東京本社は最も多くの従業員を抱えており、非常にグローバルな職場環境が特徴です。実際、東京本社だけでも20カ国以上の出身者が在籍していて、全従業員のうち約40%が外国籍という構成になっています。

当社のビジョンは、「地球と月がひとつのエコシステムとなる世界を築くことにより、月に新たな経済圏を創出する」こと。現在は、地球から月へ荷物を運ぶ輸送ビジネスを展開しており、ルクセンブルク拠点では月面探査車(ローバー)を、日本およびアメリカ拠点では月着陸船(ランダー)の開発を行っています。

将来的には、月面で得られるデータをビジネスに活かすほか、水資源を電気分解して燃料に変えるといった新技術の実用化も視野に入れています。火星移住構想で知られるイーロン・マスク氏のビジョンにも通じますが、地球から直接火星を目指すのではなく、一度月に立ち寄って燃料を補給してから飛ぶほうが効率的。なぜなら月は地球より重力が小さい分、ロケット打ち上げ時の燃料消費が抑えられるからです。私たちは、こうした背景から「月」を起点にした持続可能な宇宙輸送インフラを築いていこうとしています。

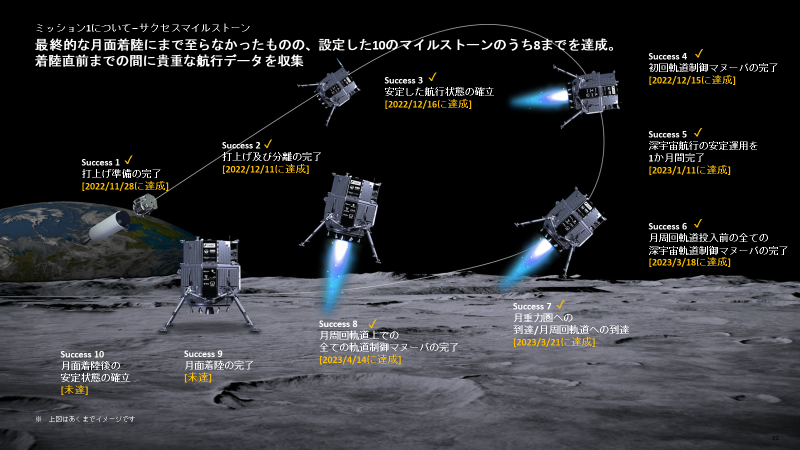

最近では、2025年1月にMission2となる「RESILIENCEランダー」の打ち上げを実施しました。初めてのチャレンジであるMission1は2022年に行い、地球から月へ向かうまでに設定した10のマイルストーンのうち、8つの達成に成功しています。残念ながら最終段階の「Success9=月面着陸」には届きませんでしたが、そこまでに蓄積されたデータは非常に価値あるものでした。

現在は、その分析結果を踏まえてMission2に臨んでおり、より確実な月面着陸を目指してチーム一丸となって取り組んでいます。

株式会社アクセルスペース

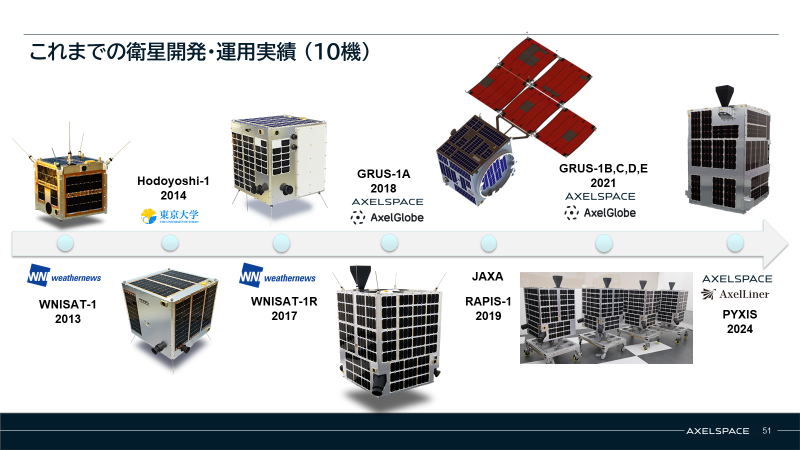

アクセルスペースは、東京・日本橋を拠点に小型衛星の開発と、それを活用したビジネスを展開している会社です。2008年に創業して以来、小型衛星分野のパイオニアとして、第一線を走り続けてきました。

私たちが掲げているビジョンは「Space within Your Reach(宇宙を普通の場所に)」。宇宙と聞くと、まだ遠い世界だと感じる方も多いかもしれません。ですが、私たちは、自社の技術やサービスを通じて、宇宙がもっと身近で、生活の一部として当たり前に使われる世界をつくっていきたいと本気で考えています。

これまでに私たちは10機の小型衛星を開発・運用してきました。あまりなじみがないかもしれませんが、開発しているのは「キューブサット(Cubesat)」と呼ばれる四角い小型衛星です。一人暮らし用の洗濯機ほどのサイズで、パネルは本体の側面にぴったり張り付いており、開いたりはしません。そんな四角い“物体”が今まさに宇宙空間を飛んでいます。

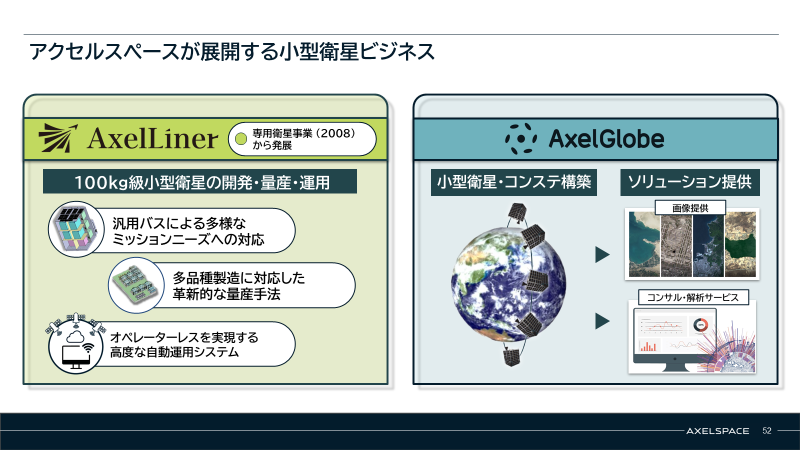

事業としては「AxelLiner」と「AxelGlobe」の2つの軸で展開しています。AxelLinerは、お客様のニーズに合わせて小型衛星を開発し、打ち上げから運用までを一貫してサポートするサービスです。

一方でAxelGlobeは、自社保有の衛星を使って地球観測を行い、そこで得られたデータを企業や自治体へソリューションとして提供しています。現在は5機の衛星がコンステレーション(隊列)を組み、地球を周回しながら光学センサーで観測を行っています。

では、なぜこの2つのビジネスを並行して行っているのか。

その理由は、両者の間にある強いシナジーにあります。AxelLinerでの衛星開発を通じて得た技術や知見は、AxelGlobeの衛星運用やソリューションに活かされます。そしてその逆もしかり。実際の運用で得られたフィードバックを、次の開発に活かすことができる。この「開発と運用の好循環」が、私たちの事業成長の原動力となっているのです。

今後は、AxelGlobeの衛星数をさらに増やし、観測頻度や解像度を高めていくことで、より多様なニーズへの対応を強化していく予定です。

セミナーではほかにも、各社の事業内容の詳細や、中途採用で求める人物像、働き方などについて詳しくお話しいただきました。

質疑応答

ここからは、本セミナー内でお寄せいただいた質問と畑田氏、今村氏、濵田氏による回答の一部を紹介します。

宇宙産業が拡大する理由とは?

これまで宇宙は研究開発の対象でしたが、現在はその技術が実用段階に入り、インフラ整備が進められています。早い段階で参入した企業が市場のルールを作れるからこそ、各国が本格的に投資を始めているのです。

宇宙開発は、新たな大陸を人類が開拓してきた歴史の延長線上にあると考えています。エネルギーや防衛など地球への還元価値も大きく、多方面に波及効果をもたらすことが、注目される理由の一つでしょう。

宇宙というと遠い世界に感じがちですが、大気圏や衛星軌道、場合によっては月までも広義の「地球圏」に含まれます。そう考えると、宇宙をビジネスや暮らしに活かす動きが活発化するのはごく自然なことだと思います。

セミナーでは、ほかにも多くのご質問を頂戴しました。

参加者の声

-

30代前半 事務・アシスタント

あまり知らなかった宇宙ビジネスに関して知ることができ、少し敷居が低くなった気がします。ビジネスに限らず、宇宙がより身近な存在であることにきづかされました。

-

40代後半 技術職(分析サービス)

宇宙業界の企業として、各社の立ち位置や社員の構成などの情報が分かり、イメージをつかむことができました。特に、ミッションを明確にし、その達成に向けて柔軟かつスピード感がある点が印象的でした。事業内容に深く興味を持ちましたので、求人情報を検索して応募を検討したいと思います。

-

50代 技術職・専門職(建設・建築・不動産・プラント)

宇宙ベンチャーへの就職に大変興味があり、まさに応募を検討しているタイミングだったので、今回のセミナーはまさに一番聞きたかった内容でした。採用に対する考え方や、募集要項では得られない生の声を聞くことができ、大変有意義な時間となりました。

- 転職活動に役立つ無料セミナーを多数開催中!

- 直近の開催日程を見る