転職のお悩み解決!質問・相談ライブ

2025年8月21日開催

株式会社人材研究所代表の曽和 利光氏を講師に迎え、オンラインセミナー「転職のお悩み解決!質問・相談ライブ」を開催しました。本セミナーは2部構成で、前半は「転職の6つの落とし穴」について講義を行い、後半は質問・相談コーナーとして、参加者の皆さまからいただいた質問にざっくばらんに回答しました。これから転職を成功させようと考えている方に向けて、今回は、その前半の導入でお話しした、「転職の6つの落とし穴」のハイライトを一部紹介します!

登壇者紹介

- 曽和 利光(そわ・としみつ)氏

-

株式会社人材研究所代表

【略歴】

株式会社リクルートで人事採用部門を担当、最終的にはゼネラルマネジャーとして活動したのち、株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社など多種の業界で人事を担当。

「組織」や「人事」と「心理学」をクロスさせた独特の手法を用いて、企業の人事部(採用する側)への指南を行うと同時に、これまで2万人を超える方の採用面接を行った経験から、新卒および中途採用の就職活動者(採用される側)への活動指南を各種メディアのコラムなどで展開する。

当日のプログラム

- 開始~概要説明

-

プログラム本編

- 後悔しないために知っておきたい よくある転職の6つの落とし穴

- 質問・相談コーナー

- まとめ~終了

後悔しないために知っておきたい!~転職のよくある落とし穴~

転職理由には、人事担当者から見て後悔につながりやすいと思われるものがあります。セミナーの前半では、後悔につながりやすい転職理由を「転職の6つの落とし穴」と題して解説しました。今回はそのうちの4つを紹介します。

飽きたから転職

1つ目の落とし穴は「飽きたから転職」です。単に業務に飽きたというのみならず、同じ業務ばかりで成長できないと感じた結果の転職も含まれます。このような理由による転職は、一見すると人事担当者からの評価も悪くないように思えます。

しかし、能力は繰り返しによって身につくという点には注意が必要です。業務が完全に身につくと、意識的な思考を介さずに業務プロセスを進めることができ、改善のためのさまざまなアイデアが生まれます。一方、業務中に飽きを感じる状態は、完全に業務が身についていないことが多いのです。このような状態で転職すると、さまざまな業務を経験しているのにもかかわらず、実際の業務遂行能力は低い人材になってしまう恐れがあります。

「業務に飽きている」という状態は、業務を完全に身につける一歩手前の状態です。そのため、飽きを感じた時点で転職するのではなく、1つの業務が完全に身についてからの転職をおすすめします。

評価に不満で転職

2つ目の落とし穴は「評価に不満で転職」です。この場合は、昇進のタイミングに注意しなければなりません。成果と報酬に最もギャップを感じるタイミングは、昇進の直前である場合が多いためです。

このような状況で転職してしまうと、もう少し待てば昇進できたにもかかわらず、新しい組織で評価を得ていくプロセスを一からやり直さなければならなくなります。一方、昇進して一定の経験を積んでから転職すると、マネジメントの実績をアピールすることができます。

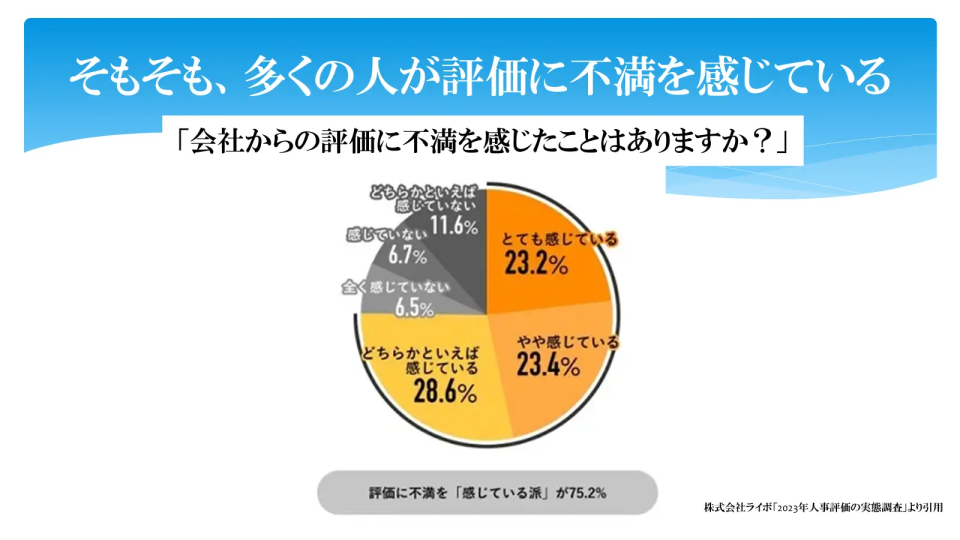

株式会社ライボ(現・パーソルキャリア株式会社)の調査によると、約75%の人が会社からの評価に不満を感じていると回答しました。

引用元:株式会社ライボ(現・パーソルキャリア株式会社)『2023年人事評価の実態調査』

セミナーではほかにも、新しい組織でいきなり部長などのポジションに就く場合の留意点やダニング=クルーガー効果について説明しました。

相性が悪く転職

3つ目の落とし穴は「相性が悪く転職」です。職場での人間関係を原因として転職するケースは少なくありません。dodaの「転職理由ランキング 2025年版」では、人間関係に関連する転職理由が次のような順位にランクインしていました。

- 2位:「人間関係が悪い/うまくいかない(22.7%)」

- 3位:「社内の雰囲気が悪い(21.1%)」

- 9位:「尊敬できる人がいない(17.2%)」

「誰とやるか」をひもといていくと職場での人間関係に別の視点が生まれます。そもそも人間関係には次の2つがあります。

- 相似(互いがよく似ていること)

- 相違(互いに違いがあること)

そして「相違」のある人間関係は「相補(お互いを補い合う)」の関係性になるか、お互い関わり合わない「無関係」になります。相似の人間関係は「相性が良く働きやすい」という印象につながりますが、マンネリ化の恐れがあります。一方、相補の人間関係は構築に時間がかかりますが、組織論の観点では互いに不足を補うことができるため生産性向上につながるのです。

組織になじむには時間がかかります。一般的に、職場の仲間に受け入れられたという感覚を得るためには3カ月が必要で、職場の中で仕事ができるようになった感覚を得るためには6カ月が必要だといわれています。

このように職場の人間関係が合わないと感じる場合であっても、相補の人間関係を構築できるかどうかを検討してみる必要があるでしょう。また、職場になじむまでには時間がかかることを考慮した上で、今転職すべきかどうかを見極められるとよいでしょう。

次を決めずに転職

続いての落とし穴は「次を決めずに転職」です。キャリアの空白を気にする企業は少なくありません。企業の人事担当者は履歴書や職務経歴書の転職履歴の日付や、それらの書類を作成した日付を細かく確認し、面接で応募者に空白期間や退職理由について質問します。

転職活動で出会う人は全員が初対面です。そのため空白期間や多すぎる転職回数が誤解につながらないように、それらが生じた理由を次のように明確にする必要があります。

- 「大学院受験の勉強をしていた」

- 「前職が多忙すぎたため、リフレッシュのために休息の期間を取っていた」

人事担当者が疑問を持ちそうなことは先回りで解消できるように、自分から説明することを心掛けましょう。このような懸念を取り除くためには、キャリアアドバイザーや社員による紹介のように人を介したアプローチも有効です。昨今、企業ではリファラル採用が流行しています。人事担当者が社内に「良い人材がいたら紹介してほしい」と伝えているケースもあり、そのような場合は面接に進める可能性が高まります。

質疑応答

ここからは、本セミナーの後半で寄せられた質問と曽和氏による回答の一部を紹介します。

早期退職した理由として、会社への不満について話してよいか?

第一にうそをついてはいけません。嘘は内定取り消しや解雇の理由になるためです。一方、転職時にすべての事情を話す必要はないため、前の会社の悪口や不満は伝えないほうがよいでしょう。

そのため、前の会社への不満は口にせず、転職をきっかけにさらにステップアップしたかったという方向で転職理由を話すのが良いと思います。

新しい職場で良好な人間関係を構築し、能力を発揮できるかどうかを事前に推定するコツは?

職場の人間関係を大きく左右するのは、上司との関係です。面接で上司と話す機会があれば、質問をぶつけてうまくやっていけるかどうかを確認しましょう。

書類選考と適性検査で意識するとよい点は?

適性検査は能力試験を使うところが多いです。適性検査(能力試験)の結果を参考に科学的に採用しようという企業も増えているので、一冊でも参考書を買って試験内容に慣れてから受けることをおすすめします。

また、応募書類については、具体的にこれまでの実績を書くことを意識してください。具体的なことが書かれていない書類では人事担当者も応募者を評価できず、面接に推薦できないので、その点は注意いただけばと思います。

セミナーでは、ほかにも次のようなご質問が寄せられました。

- 想定外の質問や自分が知らない内容に関する質問に回答するコツ

- 求人検索で自分のピンとくる求人を探す方法

- 40代の転職で気をつけるべき点

- 昇進のタイミングを知るのが難しい中で目標をどのように設定すべきか

- 第二新卒で未経験の業種に挑戦する場合の資格について

- 応募先の選定を効率的に進めるコツ

- 書類選考および適性検査の結果がどの程度、評価の対象になるか

- 面接時の逆質問について

- 前の会社での雇用形態がどのような影響を与えるか

- 質問への回答を丸暗記してもよいか

参加者の声

-

30代後半 販売・サービス

もっと先生のお話を聞きたい、知りたいと思うような時間を過ごせました。

内容はとても濃いもので受講して良かったと思います。 -

40代前半 クリエイター・クリエイティブ職

自分自身と重なる質問や相談内容があり、具体的な対策方法を知ることができたので、今後の転職活動に活かしたいと思います。

-

40代後半 企画・管理

本当に素晴らしい内容でした。講師のお人柄もあり、「なるほどな」「そうだよな」と沢山うなずきながら、よいインプットをたくさんいただくことができました。

- 転職活動に役立つ無料セミナーを多数開催中!

- 直近の開催日程を見る

- 転職活動のスタートはまずはここから

- 会員登録する(無料)