システム監査とは?仕事内容・向いている人の特徴・資格などを分かりやすく解説

システム監査は、企業や組織の情報システムが適切かつ安全に運用されているかを第三者の立場でチェックする専門的な業務であり、ITガバナンスやセキュリティの観点からも年々その重要性が高まっています。DXやクラウド活用が進む今、システム監査の役割に興味を持つ人も増えているのではないでしょうか。

この記事では、システム監査という仕事の具体的な内容や、どのような人が向いているのか、システム監査人になるためのステップや役に立つ資格などについて、初めての人にも分かりやすく解説します。システム監査の仕事に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。

自分に合った仕事探しのヒントを見つけよう

転職タイプ診断を受けてみる(無料)もくじ

システム監査とは?

システム監査とは、組織内で利用されている情報システムが適切かつ安全に運用されているかどうかを、中立な視点から評価・検証する仕事です。システム監査人は、企業や組織内の情報システムの運用状況、データの管理方法、セキュリティ対策、内部統制・コンプライアンスの遵守状況などについて調査し、問題や改善点を特定します。そして、その結果を経営者や管理層に報告し、システム改善策やリスク軽減策の提案を行います。

システム監査は、IT環境の変化や新しいリスクに対応できる体制を構築する役割も担います。そのため、情報システムやセキュリティに関する幅広い専門知識に加えて、ビジネス上のリスクを評価する能力や、経営層への的確な提言を行うコミュニケーション力なども求められます。

システム監査の対象項目の例

システム監査の対象となる代表的な項目としては次のようなものがあります。

| 項目 | 評価内容 |

|---|---|

| 運用管理体制 | 情報システムの運用フローが定義され、適切に運用・管理されているか。 |

| アクセス管理 | システムやデータへのアクセス権限が適切に設定・管理されているか。 |

| 変更管理 | システムやアプリケーションを変更する際に、テストや承認、記録が適切に行われているか。 |

| データのバックアップとリカバリ体制 | 障害発生時や災害時に備えて、定期的なデータバックアップや迅速な復旧のための体制が確立されているか。 |

| セキュリティ管理 | サイバー攻撃やウイルス感染などの脅威から情報システムを守るためのセキュリティ対策が適切に実施されているか。 |

| ハードウェア・ソフトウェア管理 | ハードウェアやソフトウェアの資産が適切に管理されているか。 |

| 障害管理・インシデント管理 | 障害発生時の対応手順や、インシデントの記録や報告、再発防止策などが適切に実施されているか。 |

| 内部統制およびコンプライアンス | 情報システムが組織の内部統制基準や各種法令・規制に準拠して運用されているか。 |

| パフォーマンス管理 | 情報システムの性能やレスポンスが業務要件を満たしているか。 |

これらの項目について総合的に評価を行うことで、情報システムの安定性や有効性、信頼性を高め、企業の経営リスクを軽減することが、システム監査の役割になります。

システム監査とIT監査の違い

システム監査と混同されがちな仕事にIT監査があります。システム監査とIT監査の実務は重なる部分が多く、明確に区別せず使われることも多くあります。下表では3つの軸で両者を対比して、それぞれの違いを説明します。

システム監査の対象となる代表的な項目としては次のようなものがあります。

| 軸 | システム監査 | IT監査 |

|---|---|---|

| 活動の目的 | 企業が使用している情報システムそのものに焦点を当て、システムの安全性・有効性・効率性を確認し、改善を助言する | 組織全体のITガバナンスと内部統制・コンプライアンスが機能しているかを評価して、経営の信頼性を確保する |

| 監査対象領域 | ハードウェア/ソフトウェア、ネットワーク環境、運用プロセス、セキュリティ対策、バックアップ体制など“情報システムそのもの” | 情報システムに加え、ITを使った業務プロセス、財務情報に関わる内部統制、IT戦略・組織体制など“IT活用全般” |

| 実施タイミング | システム導入後・改修後、または年次など企業が設定することが多い | 財務報告を伴う決算期や法定スケジュールに合わせて定期実施されることが多い |

自分に合った仕事探しのヒントを見つけよう

転職タイプ診断を受けてみる(無料)システム監査が必要な理由

現代社会の組織運営では、業務の効率化や経営判断のための情報分析などで、情報システムが不可欠な存在となっています。しかしその一方で、障害やサイバー攻撃、運用上のミスなどによって情報システムが停止した場合、組織は多大な損害を被ることになります。システム監査は、こうしたリスクを客観的に評価した上で、システムが適切に運用され、十分なセキュリティ対策や内部統制が行われているかを確認する役割を担います。

システム監査が適切に行われない場合、システム上の問題点や脆弱性が見過ごされるリスクが高まります。その結果、不正アクセスや情報漏えい、システム障害などを未然に防ぐことが難しくなり、業務の停止やデータの損失といった重大な損害を招く可能性があります。また、法令や規制に準拠しているかの確認ができず、コンプライアンス違反による罰則や信用失墜といった事態を引き起こすリスクも増加します。

組織の透明性を高め、経営層や利害関係者に対して情報システムの信頼性と安全性を保証するためにも、システム監査による定期的な検証は必要不可欠です。

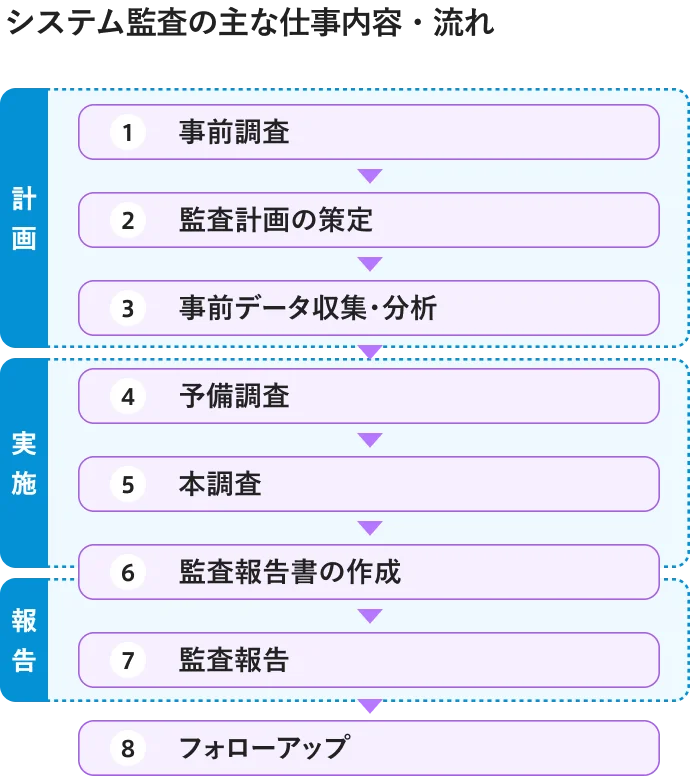

システム監査の主な仕事内容・流れ

実際のシステム監査では、監査人はどのような仕事をするのでしょうか。システム監査は、一般的に次のような流れで実施されます。

ここでは、システム監査の主な仕事内容を、監査実施の流れに沿って説明します。

事前調査

事前調査はシステム監査の最初のステップとして、監査対象となる情報システムや運用プロセスに関する基本的な情報を収集する仕事です。監査人は、対象となる組織や業務を理解するために、組織図や業務フロー、システム構成図、過去の監査結果などを調査します。また、関連する法令や規制、業界基準などを確認し、監査で評価すべきポイントを明確にします。

事前調査を十分に行うことで、監査対象を絞り込み、監査計画の策定や調査を効率的に実施できるようになります。

監査計画の策定

監査計画の策定では、事前調査で得られた情報をもとに、監査の目的や範囲、実施手法、期間、必要なリソースなどを具体的に決定します。監査人は監査対象の重要性やリスクを評価し、どの項目を重点的に調査するかを明確にします。また、調査方法(文書調査、インタビュー、実地検証など)を検討し、監査のスケジュールや担当者の役割分担を決定します。

事前データ収集・分析

事前データ収集・分析は、監査の実施に先立って対象システムに関連するデータを収集し、予備的な分析を行う作業です。監査人は、ログファイル、アクセス履歴、設定ファイル、障害履歴などのデータを取得し、特徴的な傾向や異常値・外れ値などを確認することで、潜在的な問題点を明らかにします。これにより、リスクの高い領域や重点的に調査すべき項目を事前に特定することが可能になります。

予備調査

予備調査は、本調査の前に、監査対象となる現場やシステムの状況を直接的に把握する作業です。監査人は、現地調査や担当者への簡単なインタビュー、資料の読解などによって、対象システムの実際の運用状況を確認します。また、予備調査で発見された初期の問題やリスクをもとに、具体的な改善策や本調査の焦点を明確化します。

予備調査を行うことで、監査計画が妥当なものかどうかを確認した上で、本調査における調査方法や質問項目を調整し、より的確な監査が可能になります。

本調査

監査活動の中心的な段階が本調査で、監査計画に基づいて詳細かつ具体的な監査を実施します。監査人は、予備調査で得た情報をもとにして、対象システムの運用状況、データの管理方法、セキュリティ対策の実効性、コンプライアンスの遵守状況、内部統制の実効性などを詳細に評価・分析します。

調査方法は、現場の査察、関係者への詳細なインタビュー、システムログや管理記録の分析、実際の業務プロセスの検証など、多岐にわたります。これらを通じて、システムの運用状況やデータの管理方法、内部統制の実効性、セキュリティ対策の有効性、コンプライアンスの遵守状況などを詳細に評価します。

監査報告書の作成

本調査で得られた監査結果や問題点をまとめ、組織の経営者や担当部門に提示するための報告書を作成します。報告書には、監査で明らかになったシステム上の問題点や、リスク、課題、改善すべき事項などを整理し、具体的な根拠とともに明確に記載します。また、評価結果をもとにして、システム運用やセキュリティ対策などの改善策の提示も行います。

監査報告

監査報告書がまとまったら、その内容を組織の経営者や関係部署に対して報告します。単に報告書を提出するだけでなく、報告会やプレゼンテーションを通じて、監査結果や改善策の提案を明確に伝えることが重要です。報告の際には、指摘した内容の背景や、改善の必要性、経営リスクへの影響などを、分かりやすく説明することが求められます。

フォローアップ

フォローアップとは、提案した改善策が実際に行われているかを確認することであり、監査報告以降の確認や評価も、システム監査の重要な仕事の一つです。監査人は、一定期間が経過した後に再調査を行い、監査報告書に記載した問題点が解決されているか、改善策が正しく実施されているかを評価します。問題が未解決の場合は再度改善を促し、継続的な改善サイクルが構築できるように努めます。

自分に合った仕事探しのヒントを見つけよう

転職タイプ診断を受けてみる(無料)システム監査に向いている人の特徴

システム監査の仕事にはどんなタイプの人が向いているのでしょうか。一般的には、次のような人はシステム監査に向いているとされています。

- 社会貢献性の高い仕事がしたい

- 仕事を正確にコツコツと進められる

- 顧客折衝や社内調整が得意

それぞれ詳しく見てみましょう。

社会貢献性の高い仕事がしたい

システム監査は、監査活動を通じて、情報漏えいや不正アクセス、システム障害といったリスクを未然に防いだり、組織の内部統制やコンプライアンスの遵守を手助けしたりできる仕事です。これは、企業や公共機関の安定した運営を支え、最終的に社会基盤全体の安全性を高めることにつながります。そのため、仕事を通じて社会に貢献したいという意識が強い人には非常に向いています。

仕事を正確にコツコツと進められる

システム監査の仕事には、情報システムや運用管理に関わるさまざまなデータや文書を丹念に調べて分析し、組織の運用状況やリスクを詳細に確認していく作業が多くあります。例えば、アクセスログや設定ファイル、運用記録といった膨大なデータから異常な兆候を見つけたり、現場担当者からヒアリングした内容を正確に記録し、問題点を整理したりする緻密さが求められます。

信頼できる監査結果を導き出すには、こうした作業を一つひとつ慎重に進め、正確に内容を把握していかなければなりません。また、監査結果を報告書にまとめる際にも、根拠を明確に記載し、整合性のある内容として仕上げる必要があります。そのため、日々の作業を着実に積み重ねてていねいに完了させる根気強さを持つ人は、システム監査の仕事に向いているといえます。

顧客折衝や社内調整が得意

システム監査を実施する中で、監査人は経営層、IT部門、業務担当者、外部業者など、多くの関係者とコミュニケーションを取る必要があります。円滑に監査を進めるためには、関係者の利害や立場の違いを考慮しながら、監査の目的や必要性について納得してもらう調整力が不可欠です。

監査結果として問題点を指摘する機会も多いため、相手の状況を踏まえた上で穏便に説明ができる配慮も必要です。そのため、普段から人間関係を円滑に築き、調整や交渉に自信がある人がシステム監査の仕事で大きく活躍できます。

自分に合った仕事探しのヒントを見つけよう

転職タイプ診断を受けてみる(無料)システム監査人になるのは難しい?必要な資格・スキル

システム監査人になるには、一定の専門知識と、実際に情報システムを扱った実務経験が求められるため簡単ではありません。しかし、なるのに決して不可能に感じるほど困難な職業ではないので、計画的な学習と努力によって十分に目指せる職種です。

ここでは、システム監査人を目指すためにどんな準備をするべきかを解説します。

IT関連の基礎知識を身につける

まず、システム監査人にはIT関連の幅広い基礎知識が必要になります。具体的には、次の表に挙げるような知識が必要になります。すべてについて詳細に把握している必要はありませんが、それぞれの概要や動作原理を理解し、監査で誤解や見逃しが生じないように、体系的に学んでおくことが重要です。

| 知識 | 内容 |

|---|---|

| コンピューターの仕組み | CPUやメモリなど、ハードウェアの基本構造を理解する。 |

| オペレーティングシステム(OS) | WindowsやLinuxなどの使い方や動作原理、管理方法を把握する。 |

| ネットワークの基礎 | IPアドレスやルーティング、プロトコル(TCP/IPなど)といったネットワーク通信の仕組みを理解する。 |

| データベース | リレーショナル・データベース(RDB)の構造や管理方法、SQLによるデータ操作、NoSQLデータベースの仕組みなどを理解する。 |

| 情報セキュリティ | ウイルス対策、ファイアウォール、アクセス制御など、サイバー脅威への対策方法を把握する。 |

| システム運用管理 | ジョブ管理、バックアップ、障害対応など、情報システムの運用管理の基本を把握する。 |

| システム開発工程 | 要件定義から設計・開発・テスト・運用までの流れを理解する。 |

| プログラミング | プログラムの動作原理を理解し、プログラミング言語に関する基本的な知識を身につける。 |

| クラウドコンピューティング | AWSやAzureなどのクラウドサービスの特徴やメリット、デメリットを把握する。 |

| ログの読み方と分析 | アクセスログやエラーログを確認して分析し、問題の兆候を読み取る力を身につける。 |

実務経験を積む

IT関連の知識を身につけることと並んで、実際にシステム開発や運用、ネットワーク管理などの分野で実務経験を積むことも重要です。システム監査は情報システムの構造や運用、リスクを評価する仕事であるため、実際にシステムがどのように作られ、運用されているのかを肌で理解していることは、大きな強みとなります。

例えば、開発経験があればシステム開発工程や変更管理の重要性を深く理解できます。運用の経験があると、障害対応やバックアップ体制の現場感覚を持つことができます。ネットワーク管理の経験があれば、セキュリティリスクの実態や通信経路の構成の理解に役立ちます。

多くの監査法人や企業の内部監査部門では、システム監査人に対してIT関連職種でのある程度の実務経験を期待しています。特に中堅以上のポジションでは、開発や運用の実務経験が重要視されるケースが多くあります。また、実際に監査を実施する段階でも、実務経験の有無でクライアントに対する説得力に大きな差が出てしまうという事情もあります。

実務経験がない場合でも、アシスタント的な立場で現場経験を積みながらステップアップしていくことは可能ですが、現実的なキャリア形成では極めて優先度の高い準備段階と考えるのがいいでしょう。

資格を取得する

システム監査人になるには、IT関連の知識だけでなく、内部統制や企業コンプライアンス、監査の枠組みや評価基準、関連法規などの知識も必要です。これらの知識を体系的に学ぶには、資格の取得を目指すのが効率の良い学習法の一つです。実際にシステム監査の仕事に就く上で資格が求められることはあまりありませんが、資格の取得によって総合的な知識を身につけることは大いに役に立つといえるでしょう。

システム監査に関連する資格としては次のようなものがあります。

- システム監査技術者試験

- 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)

- 公認情報システム監査人(CISA)

システム監査技術者試験

システム監査技術者試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施している情報処理技術者試験の区分の一つで、システム監査に関する専門知識や実践力を評価する国家資格です。システム監査の理論、実務、法令、統制技術などを総合的に問う内容となっており、取得すれば、システム監査人としての十分な知識を持っている証明として評価されます。実際の業務を踏まえた論述問題も出題されるため、実務経験がある人にとっては知識と経験の集大成となります。

更新制度はなく、一度合格すれば永久資格として活用できます。

システム監査技術者試験 | 試験情報 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)

情報処理安全確保支援士はIPAが実施している国家試験で、情報セキュリティに関する高度な専門知識と実務能力を有することを証明するものです。特にセキュリティ分野に強いシステム監査人を目指す上では、取得しておくと有利な資格です。

試験に合格後は「登録セキスペ」としての登録が必要です。さらに、資格を継続するには1年ごとのオンライン講習と3年に1度の実践講習の受講が必要です。

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ) | デジタル人材の育成 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

公認情報システム監査人(CISA)

公認情報システム監査人(CISA: Certified Information Systems Auditor)は、情報システムの監査、統制、セキュリティに関する専門知識を評価する資格です。ISACAという米国の非営利協会に認定されている資格で、国際的な認知度が高く、グローバルな企業や監査法人でも評価されるという強みがあります。

資格を取得するには認定試験に合格後の5年以内に、情報システム監査・統制・セキュリティ分野で計5年の職務経験の申請が必要です。この経験年数は、大学の学位や一般職務(監査・情報システム)の経験によって最大3年間の免除が可能です。また、取得したCISAの資格を維持するには、定期的に指定された講座を受講する必要があります。

ISACA東京支部/公認情報システム監査人 (CISA: Certified Information Systems Auditor)

転職活動を行う

システム監査人になるための準備が整ったら、実際に転職活動を行いましょう。システム監査の職種に就くための転職活動では、以下のようなポイントを押さえることが成功の鍵となります。

- 応募先によって求められる役割の違いを理解する

- システム監査をやりたい理由を明確にする

- 実務経験を活かせる職務経歴書を作る

応募先によって求められる役割の違いを理解する

システム監査を行う職場には、主に次の3つのパターンがあります。

- 監査法人やコンサルティング会社:他社のIT統制やシステム運用を第三者視点で評価する。

- 企業の内部監査部門:自社のIT統制やセキュリティを評価する。

- IT企業の監査支援部門:ITの専門家として顧客のシステム監査対応を支援する。

最もイメージしやすいのは監査法人やコンサルティング会社への就職でしょう。一般的に、「システム監査人」の職種で求人が出ているのはこれらの会社になります。

システム監査人が活躍できる職場としては、そのほかに企業の内部監査部門やIT企業の監査支援部門があります。ただし、このパターンでは、明確にシステム監査人として求人を出しておらず、あくまでもシステムエンジニアの配属先の一つとされているケースがあるので注意が必要です。もしも、監査法人やコンサル会社ではなく、内部監査部門や監査支援部門で働きたいと考えている場合には、エンジニア枠での募集もチェックし、監査人としての役職が求められているかどうかを確認しましょう。

自分に合った仕事探しのヒントを見つけよう

転職タイプ診断を受けてみる(無料)システム監査をやりたい理由を明確にする

システム監査は社会公共性の高い仕事なので、実務経験と並んで志望動機が特に重視される傾向があります。どのような経験からリスク管理やITガバナンスに関心を持ち、それをどう社会貢献に活かしたいと考えているかなどを、自分の言葉で語れるようにしておくことが重要です。

IT業界での転職で志望動機を書く際のコツや例文は?

志望動機・志望理由の書き方【82職種の例文付き】

実務経験を活かせる職務経歴書を作る

「実務経験を積む」でも説明したように、システム監査は情報システム関する幅広い知識を必要とするため、IT関連職種の業務経験が大きな武器になります。システム開発や運用の経験がある場合には、その実績を積極的にアピールしましょう。その際、どのようなリスクにどう対処したかや、業務プロセスをどう改善したかなど、監査視点での関与も強調するとより効果的です。

転職時点で十分な実務経験がなかったとしても、関連する資格を取得していれば、意欲と基礎力を客観的に証明することができます。また、システム監査はIT監査と仕事内容が重複することもあるため、これまでのIT業界での経験を通して財務・会計などのような業務知識を身につけている場合は、システム監査でも有利に働くので積極的にアピールするといいでしょう。

まとめ

この記事では、システム監査の仕事内容や向いている人の特徴、システム監査人になるためのステップなどについて解説しました。情報システムの重要性が増す中で、システム監査人はリスク管理や内部統制を支える専門職として注目されており、今後もそのニーズは高まると考えられます。ITの知識や経験を活かしながら、より専門的で社会貢献度の高い仕事に挑戦したい方にとって、システム監査は非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

実際に転職やキャリアチェンジを検討する際には、dodaエージェントサービスの活用もおすすめです。システム監査に関する求人情報の提供、キャリアプランの提案、応募書類の書き方や面接対策まで、専門のアドバイザーがていねいにサポートいたします。

dodaキャリアアドバイザー・眞鍋 翼(まなべ・つばさ)

IT領域

2013年3月に大学を卒業後、1社目では人材紹介会社で建設・不動産業界向けのキャリア支援を約4年経験。その後、2017年4月より現職のパーソルキャリア株式会社でキャリアドバイザーとしてキャリアを築いてきました。人材業界・キャリア支援の経験は新卒の頃より一貫して担当してきましたので約11年の経験があります。得意としている領域はIT業界で、エンジニアのご経験をお持ちの方の転職支援を担当しております。

技術評論社 デジタルコンテンツ編集チーム

理工書やコンピュータ関連書籍を中心に刊行している技術評論社のデジタルコンテンツ編集チームでは、同社のWebメディア「gihyo.jp」をはじめ、クライアント企業のコンテンツ制作などを幅広く手掛ける。

- 自分の強みや志向性を理解して、キャリアプランに役立てよう

- キャリアタイプ診断を受ける

- ITエンジニア専任のキャリアアドバイザーに無料で転職相談

- エージェントサービスに申し込む(無料)

- キャリアプランに合う求人を探してみよう

- ITエンジニア求人を探す