新卒で会社を辞めたい

と思ったら?

迷ったときのヒントと

行動プランを紹介

新卒で入社をしたものの、「もう会社を辞めたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。「新卒入社から1年も経たずに辞めると、転職活動で不利になるかも?」「第二新卒として、採用されるだろうか?」と、会社を辞めたい気持ちの中で悩んでいる方もいるかもしれません。

転職して会社を替えることもひとつの選択肢ですが、その方の状況によっては、「会社を辞めること」が必ずしも正解ではない場合もあります。

そんな新卒社員が抱える悩みを解決するためのヒントや行動プランについて、転職やキャリアの専門家であるdodaのキャリアアドバイザーと、働く人のメンタルヘルスに関わる悩みの相談を数多く受けている堤多可弘先生(精神科医・産業医)に聞きました。

もくじ

「新卒で会社を辞めたい」と思っても我慢すべき?

そもそも、「新卒1年目で、会社を辞めたい」と思った気持ちは、我慢するべきなのでしょうか?

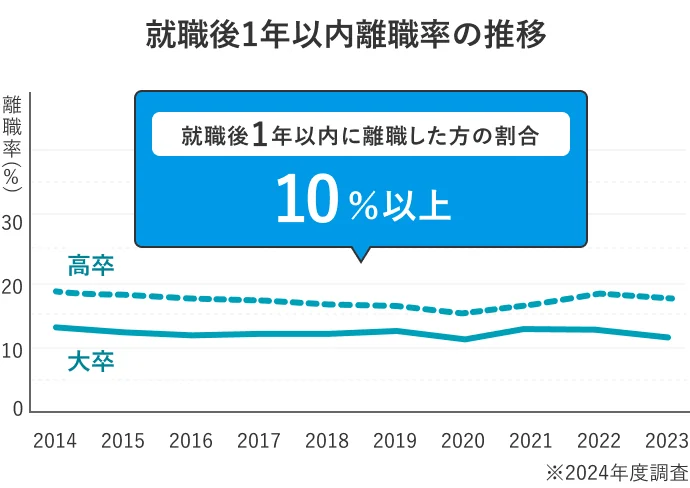

厚生労働省による調査(2024年)によると、直近では大学卒就職者の約11%、高卒就職者の約17%が、入社1年目で会社を辞めています。また、入社3年目以内に退職する人は、大卒が約35%、高卒が約38%に(※)。つまり、大学新卒で入社した人のおよそ1割が、入社1年目で会社を辞めているのです。

その退職理由は人によってさまざま。「仕事内容が思っていたものと違った」「労働環境が自分に合わなかった」といった理由から、退職を選ぶ人も少なくないようです。

「新卒で会社を辞めたい」気持ちは無理に我慢するべきではありませんが、辞めることの影響を知った上で、慎重な判断を心がけたいですよね。「新卒で会社を辞める」ことには、どのような影響があるのでしょうか。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

新卒で会社を辞めることの影響

新卒1年目で会社を辞めることには、プラスな面とマイナスな面があります。

![]() プラスな面:

プラスな面:

働き方や仕事内容など、変えたい部分を改善できる

![]() マイナスな面:

マイナスな面:

短期離職になるため、転職活動にネガティブに影響する場合がある

会社を辞めた場合、一般的な選択肢となるのが「転職」です。転職は、自分の働く場所や環境を「選び直す」行為。現職での待遇に満足できていなかったり、理想の働き方ができていなかったりする場合は、転職によって改善できる場合があります。

一方で知っておくべきなのが、「新卒で会社を辞めたこと」があなたの転職活動に影響する場合があること。入社1年未満の退職は「短期離職」となるため、応募先の企業が「入社しても、すぐに辞めてしまうかも」と採用に慎重になる可能性があります。

必ずしも「辞めたい」という気持ちを我慢する必要はありませんが、入社1年での退職によって転職活動が不利になる可能性があるのも事実。だからこそ転職活動では、次の職場でも同じ状況を繰り返さないよう、現職を辞めたいと感じた理由や、転職先がどのような環境であればよいのかを整理し、慎重に判断することが求められます。

精神科医 堤先生のコメント

産業医や精神科医の仕事の中で、仕事やメンタルに関して、若手社員からもたくさんの相談を受けています。新卒1年目の方から「入社したばかりだけど、辞めたい」とご相談いただくことも決して少なくありません。

こうした相談を受けたとき、私がまずお伝えしているのは、「慌てて、次の判断をしないほうがいい」ということ。そして「20代のうちにキャリアに迷った時期があっても、将来の頑張りで十分に取り戻せる」ことです。

冷静さを失ってしまう瞬間もあると思うのですが、今は会社とあなたが「うまくかみ合っていない時期」なのかもしれません。もし今は冷静に判断ができないと思ったら、いったん仕事のことを忘れて、自分らしさを取り戻すこと。その上で、次の判断をするようにしてほしいです。

新卒で会社を辞める人に多い理由は?

新卒1年目で会社を辞めたいと思っている人には、どういった理由が多いのでしょうか。堤先生とdodaのキャリアアドバイザーにそれぞれ聞きました。

仕事が自分に向いていないと感じた

仕事で失敗をしてしまったり、同期と比べて結果を出せていないと感じたりしたとき、「自分はこの仕事に向いていないのでは?」と自信を失ってしまう人も少なくありません。

また、自分の興味やスキル・性格と、業務内容が合わず、仕事に打ち込む気持ちを失ってしまうケースも。自分で希望して現在の業務をやっていたとしても、「なかなか結果を出せない」「思っていた以上に厳しい」と、適性がないと感じてしまうことが「辞めたい」気持ちにつながります。

就活の選考で聞いていた情報・イメージと、現実とのギャップ

入社前に抱いていたイメージと実際の仕事内容とのギャップが、辞めたいと感じる大きな要因になることもあります。「想像以上に一人で黙々と作業する仕事だった」「研修など、支援が十分ではない」などが、その主なケース。

入社前に提示されていた条件と、実際の働き方や業務内容に違いがあることが、転職のきっかけになる場合も。「事前に聞いていた配属先や業務内容と、実際の仕事内容が違う」「説明されていた休暇が取得できない」などのように、企業側に原因があって、転職を決断する人も少なくありません。

成果を出してキャリアを積みたいが、今の環境ではイメージが湧かない

「現在の仕事を通して、成長の手応えが得られない」という自らのキャリアに対する危機感や停滞感が、転職の理由になる場合もあります。

産業医の堤先生は、近年の若手会社員について「早く一人前にならなければ、という思いが非常に強い」と、その傾向を語ります。

堤先生によると、個人によるスキルアップが重要とされる社会の風潮によって、「若手社員が焦りを感じやすくなっている」環境が生まれているのだとか。SNSなどで同級生、同世代の状況を見るうちに、「自分はこのままでいいのか?」と不安を抱き、転職を考える人もいます。

精神科医 堤先生のコメント

紹介した辞めたい理由に当てはまらなくても、働く中で感じた「つらい」という自分の気持ちや、体が発する「休んだほうがいいサイン」は見逃さないでほしいです。

そのサインの目安にしてほしいのが、「食べる・寝る・遊ぶ・考えるが、今までどおりできているか」。こういった生活の土台になる行動が普段のようにできなくなってしまったら、それは「休んだほうがいい」状態です。

特に新入社員など若い方は、「涙が止まらなくなる」「電車に乗れなくなる」「会社が怖くなる」などの形でサインが出やすい印象です。こうしたサインが複数、かつ2週間以上続いているのなら、無理せず会社を休んだり、上司に相談したりすることを私はおすすめしています。

新卒で会社を辞めるか、迷ったときはどうする?

新卒1年目で入社した会社を辞めるかどうか迷ったときは、どのようなポイントに注目して考えるのがよいのでしょうか。

スカウトや診断ツールで自分の市場価値を見てみる

スカウトサービスを利用すると、あなたの経歴に合った求人が「スカウト」としてメールで届きます。スカウトの内容に目を通すことで、自分にどのような選択肢があるのか、客観的に確認することができます。

またdodaでは、「合格診断」や「仕事不満可視化ツール」、「年収査定」といった、自分の市場価値やモヤモヤの整理を手助けする診断ツールを無料で利用できます。便利なツールを活用しながら情報収集を行い、転職活動に取り組んでみるのもよいでしょう。

今の辞めたい要因が改善できないかを考える

会社を辞めるか迷っているのであれば、「現在の働いている環境を、なんとか改善できないか」を考えてみることが、自分の状況を整理するきっかけになります。

産業医の堤先生は、辞めたい理由を考えるときは、「何が良くなれば、この会社で働き続けられそうか」という視点が大事だと話します。

「辞めたい」という気持ちの裏には、業務や会社の人間関係はもちろん、生活環境やプライベートなど、仕事だけでないさまざまな要因が絡み合っている場合があります。その一つひとつを細かく分けて分析することが、主体的に、環境を改善するための第一歩になるのだとか。

また、dodaのキャリアアドバイザーも「迷ったときは、自分の気持ちや価値観に向き合うことが大切」だと語ります。「成長を重視したいのか」「安定を優先したいのか」といった意思決定の基準を見直すことで、自分のキャリアを考える上で重視すべきことが明確になります。時間がかかっても「自分の気持ち」に向き合うことが、納得感ある選択につながるでしょう。

身近な人に相談して、話を聞く

家族や学生時代にお世話になった人など、自分をよく知っている人に仕事の悩みを相談するのも、考えの整理に有効な方法です。それぞれの人の体験をもとにした知見はもちろん、あなたをよく知っている人だからこそのアドバイスを得られるでしょう。

このとき、「悩みを言葉にして、誰かに説明する」過程で自分の思考を客観視でき、気持ちのモヤモヤが自然に整理されていく場合も。誰かへ相談する前の準備としても、声や文字で「悩みをまず言葉にしてみる」ことが、自分の悩みに落ち着いて向き合う第一歩になるのです。

現職の上司や人事担当者に相談する

辞めたい主な要因が職場環境や仕事内容なら、会社に相談することで、その環境が改善される可能性があります。

そのときに意識するとよいのが、辞めたいという気持ちをそのまま話すのではなく、「職場の環境で課題に感じていること」と「前向きにその課題を解決したい気持ち」の2つを伝えることです。

社内の人に相談するのはハードルが高いかもしれませんが、あなたのために、職場の環境を良くしたいと思っている人は社内にもたくさんいるはず。怖がらずに、現場の上司や人事担当者などに気持ちを伝えてみてください。

転職しなくてもいいから、転職エージェントに相談してみる

会社を辞めるかどうか決めきれていない段階でも、実際に転職活動をしてみることが、視野を広げるきっかけになります。

転職の意思がなくても、転職エージェントなどを活用し、情報収集することはとても大切。例えば転職エージェントにキャリアの悩みを相談すれば、それに合わせたアドバイスをもらえたり、志向に合った求人を紹介されたりと、キャリアの選択肢を知ることができるでしょう。

転職活動は、さまざまな企業での働き方や条件に触れることで、現職をより客観的に見直すきっかけにもなります。情報収集を通して今の会社の良さに気づき、「転職せずに、現職で働き続ける」選択をする人も少なくありません。

精神科医 堤先生のコメント

会社を辞めたい気持ちのときは、さまざまな不満や不安で頭がいっぱいになり「いっそ投げ出してしまえたら楽なのに」と感じてしまうことがあります。このようにメンタルが不安定な状態では、未来を見据えた良い判断をするのは難しいですよね。

だからこそ、情報収集をするにしても、社内で相談をするにしても、まず体調を整えること。状況を変えていくアクションを起こすためにも、まずは冷静さを取り戻すことが大切なんです。

新卒で会社を辞めて転職するとき、準備することは?

さまざまな検討を重ね、もし新卒1年目で会社を辞めて転職しようと決断したとき、どのような準備が必要になるのでしょうか。

新卒採用と中途採用の違いを理解する

社会人経験が3年未満の会社員は、転職活動では「第二新卒」と呼ばれることがあります。

第二新卒は、基本的に「中途採用」の枠で採用されます。転職活動を始める前に、「新卒採用と中途採用の3つの違い」を理解しておきましょう。

まずは「内定までのハードル」です。転職活動であなたのライバルになるのは、「より長い経験と業務実績を持つ、先輩社会人」です。そのため、キャリアや経験の浅い第二新卒はどうしても不利になりがち。内定獲得に向けて十分な事前準備が必要になる可能性が高いことは、覚えておく必要があります。

さらに、新卒採用のように「長い期間、内定を保留できない」のも特徴です。

中途採用での内定の回答期間は短く、内定保留できるのは、一般的には3営業日ほど。スケジュールを意識せず複数の会社に応募した結果、良い条件の内定を見送らざるを得ない…ということも。希望の会社に入社するためには、選考を進める順番やスケジュールなどを、細かく調整して準備を進める必要があるでしょう。

そして、より大きな違いは「入社時期を自分で決める必要があること」。中途採用には、新卒採用のような解禁日もありません。そのため希望する入社時期から逆算し、転職活動を始めるタイミングや、内定を得たい時期を自ら決める必要があります。入社までの期間は人によって差がありますが、「活動開始から3カ月ほど」を目安として認識しておきましょう。

長期的なキャリアを考えて次の仕事を選ぶ

転職活動では、「どのようなビジネスパーソンになりたいか」「どのような人生を送りたいか」など、将来を考えて転職先を選ぶのが大切です。

長期的な視点に立つと、次の勤め先でどのような実績を積めるかが、あなたの将来的なキャリア形成に大きく影響します。就職活動時や現職での取り組みを振り返って、自らの方向性を考えたキャリア選択を心がけましょう。

これまでの経験を振り返る際は、「今の企業・仕事が合わないと感じる箇所や理由」「新卒の就職活動でそれを気づけなかった理由」や「現職でどのような経験をし、どんなスキルを身につけたか」、それを受けて「次はどのような仕事、環境で働きたいか」を分析することが大事。

他責にせず現在の自分が置かれた状況を振り返りながら、前向きに今後のキャリアについて考える姿勢が、転職活動時にも役に立つはずです。

まとめ

新卒1年目で入社した会社を辞めたいと思っても、その気持ちを無理に我慢する必要はありません。しかし会社を辞めるときや次の転職先を探すときに大切なのが、「将来なりたい姿」を意識したキャリアプランを決め、その目標に向けたアクションを取ることです。

気持ちに余裕があるのなら、焦って会社を辞めてしまうのではなく、まずは落ち着いて自分の気持ちを整理した上で、次の行動を決めるようにしましょう。

dodaキャリアアドバイザーのコメント

第二新卒の転職活動では、中長期的なキャリアを見据えて進めることが大切です。理想を言えば「30代のなりたい自分」をイメージしながら活動できるのが望ましいのですが、いざ考えようとしても、すぐにできるものではありませんよね。

キャリアプランで困ったら、一人で抱え込まずに、キャリアアドバイザーなどの「キャリアのプロ」へ相談することをおすすめします。客観的な視点を取り入れることで、自分では気づかなかった選択肢や方向性が見えてくるはず。

「会社を辞めたい」気持ちで悩んでいる方は、転職するかまだ決めていなくても、ぜひ私たちキャリアアドバイザーを頼っていただきたいです。

精神科医 堤先生のコメント

会社を辞めるべきか、不安な気持ちで迷っている人には「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を知っておいてほしいと思います。

ネガティブ・ケイパビリティとは、答えが出ない問題に直面したときに慌てて答えを出すのではなく、「不安な気持ちの中に、あえてとどまる」能力のこと。少し踏ん張ってみることで状況が変わったり、新たな視野が広がったりすることがあります。

一生懸命働いていている中で「仕事が不安で、辞めたい」と思うこともたくさんあると思います。そんなときはこの言葉を思い出して、「私は今、不安になっているんだな」と自分の気持ちを客観的に捉えるようにしましょう。

自分のことを客観視できれば、少し心を落ち着かせることができるはず。そして問題を整理して、目の前のこと一つひとつに取り組んでいけば、より良い道がきっと見つかるでしょう。

文=スギモトアイ/編集=伊藤 駿(ノオト)

- 第二新卒の転職こそキャリアアドバイザーに相談してみませんか?

- エージェントサービスに申し込む(無料) エージェントサービスの説明を見る

- 転職する?しない?あなたの今の仕事満足度を診断

- 転職タイプ診断を受ける

- 自分の適正年収を知って、あなたの今の年収と比べてみませんか?

- 年収査定をする(無料)

監修者情報

【経歴】 2024年4月に新卒でパーソルキャリア株式会社へ入社しdodaキャリアアドバイザーとして就業。入社後は幅広い年代の方の転職サポートを行い、現在は第二新卒で営業職の方を中心に担当。悩みやキャリアに関する不安に寄り添い、その方らしいキャリアが歩めるようていねいにヒアリングを行うことを心がけている。

この記事の監修

精神科医/産業医 弘前大学医学部卒業後、東京女子医科大学精神科で助教、非常勤講師、メンタルクリニックの副院長を歴任。首都圏を中心に企業や行政機関の産業医やアドバイザーを10カ所以上担当。ブログや著作、研修などを通じて、メンタルヘルスや健康経営、産業保健の情報発信も行っている。共著に『企業は、メンタルヘルスとどう向き合うか―経営戦略としての産業医」(祥伝社新書)がある。

【あわせてチェック】第二新卒転職はどう進めるのがおすすめ?始める時期や対策など

第二新卒の転職活動に関する具体的なノウハウ記事を確認してみましょう。