退職後の給付金一覧!条件や申請方法、いくらかもらえるか計算方法も紹介【社労士監修】

監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏 (きた社労士事務所 代表)

退職してから転職活動を始める場合、収入が途切れてしまうことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そんなとき、退職後に利用できる給付金制度を知っておくことで、次の仕事が決まるまでの生活費の不安が軽減され、転職活動に集中しやすくなります。

失業手当(失業保険)をはじめ、退職後に申請できるさまざまな給付金がありますが、受給するためには条件を満たし、正しく申請を行う必要があります。

本記事では、退職後の転職活動を支える給付金制度について、一覧で紹介し、それぞれの特徴や申請方法、もらえる金額を詳しく解説します。

退職後に申請できる給付金一覧

退職後に申請できる給付金は離職中に受給できる給付金や、再就職した人に給付される給付金など、さまざまな種類があります。

退職後に申請できる主な給付の一覧は以下のとおりです。

①離職中の人に向けた給付金

②離職期間を経て再就職した人に向けた給付金

③離職中の人、在職中の人に向けた給付金

失業手当(失業保険)

失業手当(失業保険)とは、離職者が安心して求職活動に専念し、できるだけ早く再就職できるよう支援するために支給される給付金です。一定の要件を満たした上で会社を退職し、ハローワークにて所定の手続きを行うことで受給が可能となります。

| 条件 | 雇用保険の被保険者期間が退職前2年間で12カ月以上あること(倒産・解雇などの会社都合退職の場合は退職前1年間で6カ月以上) |

|---|---|

| 金額 | 退職前の賃金をもとに算出され、おおむね賃金日額の50~80%(年齢や退職理由によって支給率や支給日数が異なる) |

| 申請方法 | 離職票をハローワークに提出し4週間に1回失業認定を受ける |

| 申請先 | 退職後の住所地を管轄するハローワーク |

失業手当(失業保険)とは?もらえる条件や期間、手続き方法を解説

申請できる条件

失業手当(失業保険)を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

失業手当(失業保険)の支給額は、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、50~80%の給付率を掛けた金額となります。

給付率は年齢や賃金日額によって異なり、離職前の賃金が低いほど高い給付率(最大80%)、賃金が高いほど低い給付率(最低50%)が適用されます。

また、会社都合退職(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)か自己都合退職(一般受給資格者)かによって、支給される日数が異なります。

なお、賃金日額には上限が設けられており、毎年8月1日に改定されます。最新の上限額については、ハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで確認しましょう。

※ハローワーク インターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

失業手当(失業給付金)はいつからもらえる?手続きはどうすればいい?

dodaでは、失業手当(失業保険)の自動計算ツールをご用意しています。自分がいくらもらえるか知りたい場合は、ぜひご利用ください。

【シミュレーション】失業手当(失業保険)の給付額はいくら?計算方法は?

申請方法

失業手当(失業保険)を受給するためには、以下の手順で申請を行います。

なお、失業手当(失業保険)の手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。

失業手当(失業保険)とは?もらえる条件や期間、手続き方法を解説

また、失業手当(失業保険)を受給するには求職活動を行い、4週に一度、ハローワークに赴いて失業認定を受ける必要があります。求職活動実績の作り方は以下の記事を参考にしてください。

失業認定の際には、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をハローワークに提出します。書類の概要や書き方は以下を参考にしてください。

雇用保険受給資格者証とは?いつもらえる?見方や再発行方法も解説

自分の年収って適正?と思ったら...

あなたの適正年収を診断してみませんか?

再就職手当

失業手当(失業保険)の残日数が3分の1以上ある状態で就職した場合に支給される手当で、残日数分の手当の60%または70%が支給されます。

| 条件 | 失業手当(失業保険)の支給残日数が3分の1以上ある状態で再就職すること |

|---|---|

| 金額 | 残日数が3分の2以上:基本手当日額×支給残日数の70% 残日数が3分の1以上:基本手当日額×支給残日数の60% |

| 申請方法 | 再就職日の翌日から1カ月以内に所定の書類をハローワークに提出 |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

再就職手当とは?受給条件や手続き、もらえる金額の計算方法を解説

申請できる条件

再就職手当を申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

再就職手当の支給額は、失業手当(失業保険)の残日数に応じて以下の割合で計算されます。

※「基本手当日額」とは失業手当(失業保険)の1日分の金額のことです。

なお、基本手当日額には上限があるため、必ずしも基本手当日額と同額で計算されるわけではありません。上限額は毎年8月1日に改定されます。

申請方法

再就職手当の申請手順は以下のとおりです。

※参照:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当は以下の記事で詳しく解説しています。

- 離職・退職を考えているなら、dodaで転職活動スタート

- 無料で会員登録する

就業促進定着手当

早期に再就職し再就職手当の支給を受けた人が、引き続き再就職先で6カ月以上雇用保険の被保険者として雇用され、かつ再就職先の6カ月間の賃金が再就職前の賃金より低い場合に支給される手当です。

| 条件 | 再就職手当を受給し、かつ再就職前の給与よりも低いこと |

|---|---|

| 金額 | 再就職前の賃金日額と再就職後6カ月間の賃金の差額 |

| 申請方法 | 再就職手当の支給を受けた就職の日から6カ月を経過した日の翌日から2カ月以内に所定の書類を提出 |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

就業促進定着手当を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

就業促進定着手当の金額は、再就職前の賃金日額と再就職後6カ月間に支払われた賃金額の1日分の額をもとに計算されます。計算式は以下のとおりです。

(離職前の賃金日額 - 再就職後6カ月間に支払われた賃金額の1日分の額 )× 再就職後6カ月間の賃金支払基礎日数(※)

※賃金支払基礎日数とは月給制の場合、暦日数(30日または31日など)が使用されます。

ただし、支給額が以下の計算式に基づく上限額を超える場合は、上限額が支給されます。

上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年3月以前は40%または30%)

就業促進定着手当の計算例

(10.000円 - 8,333円)× 180日 = 300,060円

上限額:5,971円 × 60日 × 20%=71,652円

支給額:71,652円

自分の年収って適正?と思ったら...

あなたの適正年収を診断してみませんか?

申請方法

再就職手当の支給を受けた就職の日から6カ月を経過した日の翌日から2カ月以内に、以下の書類をハローワークに提出(郵送可)する必要があります。

これらの書類を提出後、ハローワークの審査を経て支給が決定します。

※参照:ハローワーク インターネットサービス「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」

なお、就業促進定着手当は以下の記事で詳しく解説しています。

移転費

移転費は、雇用保険の受給資格者がハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けて就業するため、または公共職業訓練などを受講するために住居を変更する場合に支給されます。

支給される費用には鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当があります。

| 条件 | ハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けて職業に就くため、または公共職業訓練などを受講するために住居を変更すること |

|---|---|

| 金額 | 移転にかかる交通費やその他必要な費用 |

| 申請方法 | 移転日の翌日から1カ月以内に所定の書類を提出 |

| 申請先 | 移転先の住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

移転費を申請するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

加えて、次のどれかに該当することが条件になります。

もらえる金額

移転費の支給金額は、以下の項目ごとに決定されます。

申請方法

移転費の申請には、移転の日の翌日から1カ月以内に、移転先の住所地を管轄するハローワークに以下の書類を提出する必要があります。

提出後、ハローワークから「移転費支給決定書」と「移転証明書」が交付されます。その後、就職先の事業主に必要事項を記入してもらい、移転費支給決定書と移転証明書をハローワークに提出します。

※参照:厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」

広域求職活動費

広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問し、面接などを行った場合に支給されます。

支給される費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料が含まれ、一定の条件を満たした場合に支給されます。

| 条件 | ハローワークの紹介により、遠隔地にある求人事業所を訪問し、面接などを実施したこと |

|---|---|

| 金額 | 遠隔地の求職活動に必要な費用が支給される |

| 申請方法 | 広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に所定の書類を提出 |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

広域求職活動費を申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

広域求職活動費として支給されるのは、以下の費用です。

申請方法

広域求職活動費は以下の手順で申請します。

1.ハローワークで支給対象となる求人紹介(広域職業紹介)を受ける

その際、以下の書類を受け取ります。

2.面接などを受けた事業所に「広域求職活動面接等訪問証明書」の事業主証明欄に必要事項を記入してもらう

3.広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内にハローワークに以下の書類を提出

※参考:厚生労働省「「広域求職活動費」と 「移転費」 のご案内」

厚生労働省「雇用保険給付関係(就職促進給付)」

なお、広域求職活動費は以下の記事で詳しく解説しています。

教育訓練給付金

教育訓練給付金制度は、資格や技能を取得するためにかかる講座費用の一部を国が支援してくれる制度です。在職中や離職中にかかわらず、雇用保険の被保険者(被保険者だった人)が対象となる教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類に分かれています。

| 条件 | 厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了すること |

|---|---|

| 金額 |

・一般教育訓練給付金:支払った受講費用の20%(上限10万円) ・特定一般教育訓練給付金:支払った受講費用の40%(上限20万円) ・専門実践教育訓練給付金:支払った受講費用の50%(年間上限40万円)(※1) |

| 申請方法 | 講座の受講修了後、所定の書類を提出(※2) |

| 申請先 | ハローワークで申請手続きを行い、受講修了後に支給申請を行う |

※1 資格を取得し、専門実践教育訓練修了後1年以内に就職すると追加で20%(年間上限16万円)支給される

※2 給付金の種類によって手続きが異なる

教育訓練給付金とは?働いている人も使える!種類や条件・対象講座・申請方法を解説

申請できる条件

教育訓練給付金を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

教育訓練給付金の支給額は、訓練の種類によって以下のように異なります。

また、資格を取得し、専門実践教育訓練修了後1年以内に就職をすると追加で20%(年間上限16万円)が支給されます。

さらに令和6年10月以降開講の講座を受講し、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は追加で受講費用の10%(年間上限8万円)が支給されます。

申請方法

教育訓練給付金の申請は、訓練の種類によって手続きが異なります。基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

1.支給要件があるか確認

などを確認

2.受講する講座を決める

3.訓練前キャリアコンサルティング(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練のみ)

4.受講申し込み手続き(受給資格確認)

5.講座の受講・修了

6.支給申請

各手続きには期限があり、また必要な書類も訓練の種類によって異なります。詳しくは以下を参考にしてください。

教育訓練給付金とは?働いている人も使える!種類や条件・対象講座・申請方法を解説

※参考:厚生労働省「教育訓練給付制度」

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、離職中で45歳未満の人が初めて前述の教育訓練給付金の一つである専門実践教育訓練を受講し、一定の要件を満たすと訓練受講期間中に失業手当(失業保険)の60%相当が受け取れる給付金です。

教育訓練支援給付金を受給するには、受講開始から2カ月に1回指定された日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける必要があります。

前述の教育訓練給付金とは別の給付金になりますので、支給条件をしっかり確認しておきましょう。

| 条件 | 45歳未満で初めて訓練を受講し、ハローワークで受給資格の確認を受けている |

|---|---|

| 金額 | 基本手当日額の60%相当額 |

| 申請方法 | 訓練受講開始日の2週間前までに手続きをし、2カ月に1回失業認定を受ける |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

教育訓練支援給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

もらえる金額

教育訓練支援給付金は失業手当(失業保険)の60%(2025年3月31日までに受講した場合は80%)が支給されます。専門実践教育訓練を修了する見込みである限り、訓練が終了するまで支給されます。

ただし、途中で受講をやめたり、条件を満たさなくなったりした場合は給付が停止されることがあります。

申請方法

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格を満たしている方のみが対象となります。

専門実践教育訓練受講開始前の手続き

教育訓練支援給付金を受給するためには、受講開始日の2週間前までに以下の書類をハローワークへ提出する必要があります。

専門実践教育訓練受講中の手続き

教育訓練支援給付金の支給を受けるためには、原則として2カ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

失業の認定を受ける際にハローワークに提出する書類は以下のとおりです。

※参考:厚生労働省「専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内 」

訓練延長給付

雇用保険の失業手当(失業保険)を受給中の人がハローワークの指示で公共職業訓練を受ける場合で、一定の条件を満たしていれば失業手当(失業保険)の受給期間が延長されます。

また、職業訓練終了後も、なお就職が相当程度に困難な者であると認められた人については、職業訓練終了後30日を限度として訓練延長給付が支給されます。

| 条件 | 失業手当(失業保険)の受給期間が終了する前に公共職業訓練を受講していること |

|---|---|

| 金額 | 失業手当(失業保険)の給付期間が最長2年まで延長(一定条件で職業訓練終了後さらに最大30日延長) |

| 申請方法 | ハローワークの指示により職業訓練を受講し、職業相談を受ける |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

訓練延長給付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

職業訓練受講中

訓練終了後

もらえる金額

訓練延長給付として受給できる金額は、以下のとおりです。

給付を受けるには訓練期間中の出席率やハローワークでの定期的な職業相談の受講など、一定の条件を満たす必要があります。

※参照:厚生労働省「公共職業訓練を受講中の皆さまへ」

申請方法

訓練延長給付を受けるためには、以下の手順で申請を行います。

※参考:東京労働局「ハロートレーニング(職業訓練)について」

求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

求職者支援制度は、失業手当(失業保険)の支給要件を満たさない方が職業訓練を受講して正社員への転職を目指す場合に支給される給付金です。

| 条件 | 職業訓練を受講しながら就職を目指していること |

|---|---|

| 金額 | 月10万円 |

| 申請方法 | 職業訓練を受講し、月1回職業相談を受ける |

| 申請先 | 住所地を管轄するハローワーク |

申請できる条件

求職者支援制度の職業訓練受講給付金を申請するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

訓練受講の要件

対象者

もらえる金額

求職者支援制度(職業訓練受講給付金)には「職業訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当」の3つの手当があります。

申請方法

求職者支援制度の申請は、以下の手順で行います。

支給申請に必要な書類は以下のとおりです。

※参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

退職後の給付金を受給・申請するときの注意点

退職後の給付金を受給・申請するときは以下の3つに注意しましょう。

離職票が届き次第早めに手続きをする

退職後の給付金を申請する際には、離職票が届き次第、早めに手続きを行いましょう。

離職票は、失業手当(失業保険)を申請するために必要な書類であり、離職票がなければ給付が開始されません。退職してからなかなか離職票が届かない場合は会社の担当者に確認しましょう。

なお、離職票については以下の記事で詳しく解説しています。

離職票とは?発行手続きやもらえる時期、退職証明書との違いを解説

離職票が届かない!いつまで待つべき?原因と対処法を詳しく解説

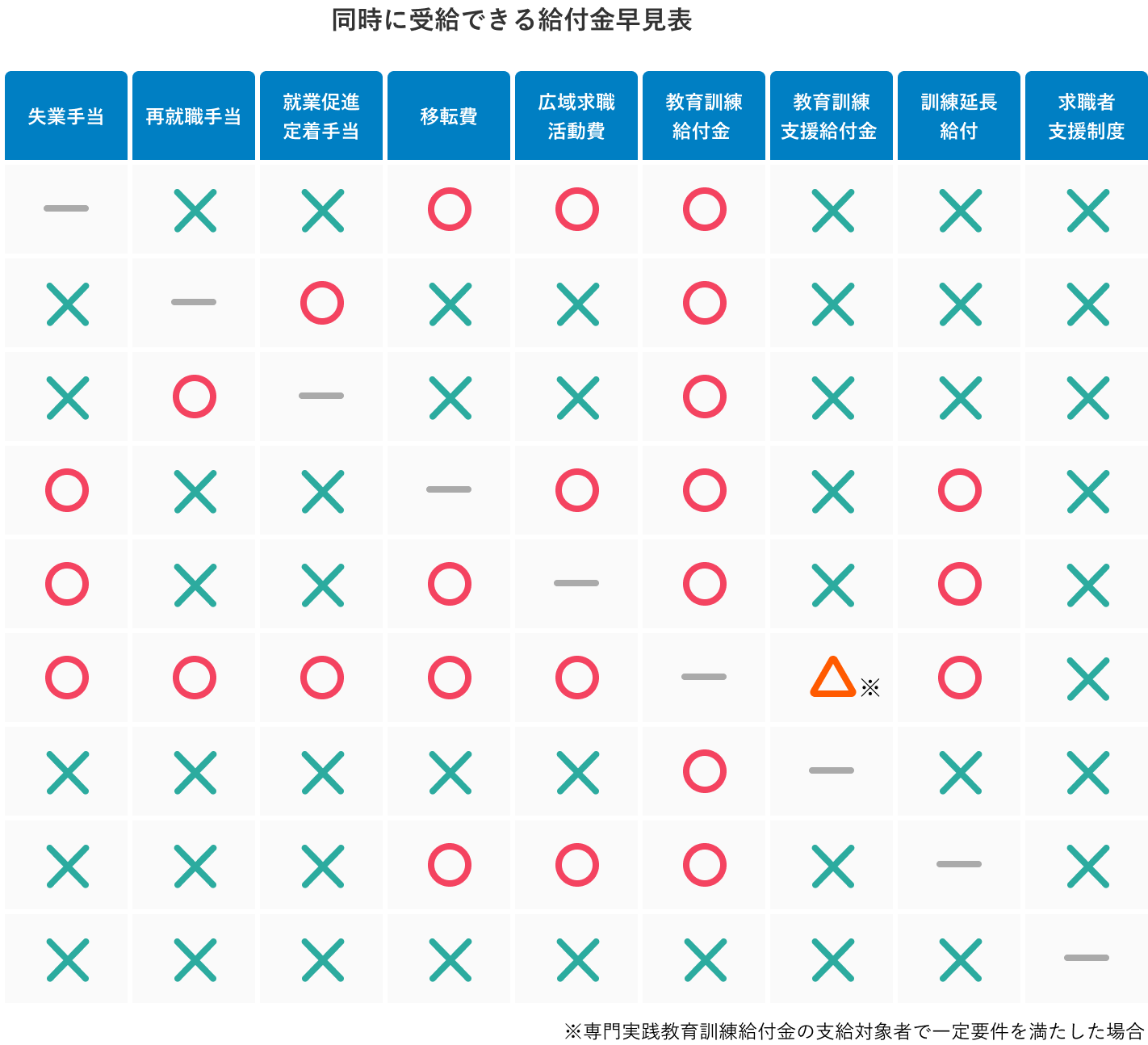

同時に受給できるもの・できないものを確認する

各給付金は、それぞれ要件や支給目的が異なるため、同時に受給できるものとできないものがあります。

例えば、再就職手当を受給すると失業状態ではなくなるため、失業手当(失業保険)は受給できなくなります。また、訓練延長給付は失業手当(失業保険)の延長であるため、同時に受給はできません。

一方、失業手当(失業保険)は失業中の人の生活費補填であるのに対し、教育訓練給付金はスキルアップを支援するための給付金であるため、同時に受給が可能です。ただし、教育訓練支援給付金は教育訓練中の生活費補助の役割があるため、失業手当(失業保険)は同時に受給できません。

同時に受給できる給付金を表にまとめると以下のとおりです。

失業手当と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

再就職手当と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

就業促進定着手当と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

移転費と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

広域求職活動費と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

教育訓練給付金と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

※

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

教育訓練支援給付金と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

訓練延長給付と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

求職者支援制度と同時に受給できるもの

- 失業手当

-

- 再就職手当

-

-

就業促進

定着手当 -

- 移転費

-

-

広域求職

活動費 -

-

教育訓練

給付金 -

-

教育訓練

支援給付金 -

-

訓練延長

給付 -

-

求職者

支援制度 -

同時に受給できる給付金早見表

スライドでグラフ全体をご覧いただけます。

なお、〇が付いている場合でも給付の残日数や過去の受給経歴、教育訓練の受講の有無など、個人の状況で受給のできる給付金が異なるため、同時に受給できる給付金の詳細はハローワークにご確認ください。

給付金は転職するまでの生活費である

退職後にもらえる給付金は、転職するまでの生活費を補うための一時的な支援であり、長期的な収入源として頼るものではないことを理解しておく必要があります。

あくまでも次の仕事を見つけるまでの準備期間を支援するために支給されているものであり、長期的に生活を保護する目的で支給されていません。

そのため、退職後は給付金を受け取りながら積極的に求職活動を行いましょう。求職活動をせずに給付金はもらえないので注意が必要です。

- 会員登録して、求人応募やセミナー参加で求職活動実績を作ろう

- 会員登録する(無料)

- dodaのオンラインセミナーに参加して、求職活動実績を作ろう!

- 直近の開催日程を見る

まとめ

退職後に受け取れる給付金には、失業中の生活を支えるものから、再就職やスキルアップを支援するものまで、さまざまな種類があります。

代表的なものとして、失業手当(失業保険 )や再就職手当、教育訓練給付金などがあり、それぞれ受給には一定の条件や手続きが必要です。知らないまま申請期限を過ぎてしまうともらえない可能性があるため、退職前から情報を確認し、計画的に手続きを進めることが大切です。

また、次のキャリアを考える際には、給付金を活用しながら、転職やスキルアップの準備を進めることも重要です。転職活動をスムーズに進めたい方は、dodaのサービスをぜひご利用ください。専門のキャリアアドバイザーが希望に合った求人の提案や、面接対策などのサポートを行い、より良い転職を実現するお手伝いをします。

- 退職後、給付金を受給しながらdodaで転職活動を始めよう

- 会員登録する(無料)

- 今の自分の適正年収を知って退職・転職への一歩を踏み出そう

- 年収査定をする

この記事を監修した社会保険労務士

北 光太郎(きた・こうたろう)氏

きた社労士事務所 代表 大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。

ステップで分かる転職ノウハウ

転職に役立つ!テンプレート・ツール集

なるほど!転職ガイド

人気ランキング

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5