働く女性が知っておきたい妊娠・出産・育児の制度

パパ・ママ育休プラスとは?制度概要や取得条件・期間について図解付きで解説

更新日:2024年4月26日

「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦がともに育児休業を取得することで育休期間を延長できる制度です。申請には一定の条件がありますが、育休のタイミングを自ら決められるので、夫婦そろっての育児も可能になります。今回は、パパ・ママ育休プラスの申請条件や育児休業給付金の受給資格、関連する「産後パパ育休(出生時育児休業)」について詳しく解説します。

夫婦での育休取得を支援する「パパ・ママ育休プラス」とは?

パパ・ママ育休プラスとはどのような制度なのか、概要や取得方法、申請条件について見ていきましょう(※1)。

パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラスは、父親の育児休業の取得を促し、夫婦が協力して育児を行うことを目的として制定されました。

通常、育休(育児休業)が取得できるのは子どもが1歳になる日(誕生日の前日)までです。

しかし、夫婦がともに育休を取得するとパパ・ママ育休プラスが適用され、子どもが1歳2カ月になるまで延長して休業を取得できるようになります。

分割取得もでき、一定の条件を満たせば、家庭の事情にあわせて夫婦で別々の期間に取得することも可能です。

パパ・ママ育休プラスが適用された場合の育休期間は、産後休業期間や後述する産後パパ育休を含め、合計で1年間です。

ただし、一定の要件を満たせば、通常の育児休業と同様に最長で子どもが2歳になるまで延長が可能となります。

パパ・ママ育休プラスの取得例

パパ・ママ育休プラスの取り方はいくつかありますが、その中から代表的な例を2つご紹介します。

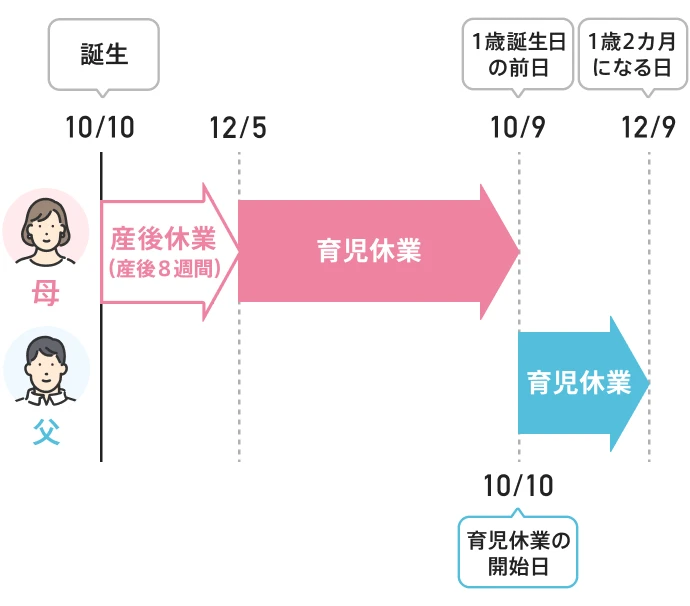

【例1:母親の職場復帰にあわせて交代で取得】

母親が、子どもが1歳になる日(誕生日の前日)まで育休を取得し、その翌日から父親が育休を2カ月間取得するパターンです。

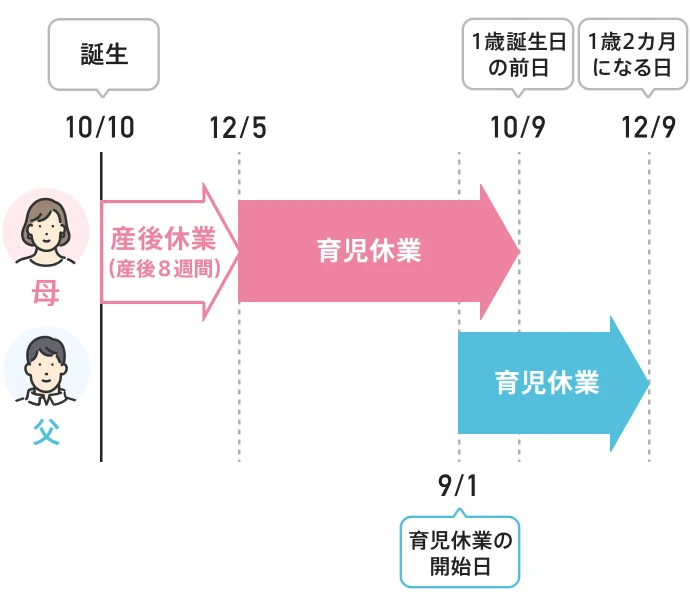

【例2:夫婦の休暇時期を重複させて取得】

母親の育休期間と重複する形で父親も育休を取得することで、子どもに手がかかる時期に夫婦で協力して子育てすることができます。

パパ・ママ育休プラスの取得条件

パパ・ママ育休プラスは、法律上の配偶者のほか事実婚でも取得できます。いずれの場合でも、取得するためには条件があります。

<取得条件>

- 夫婦ともに育児休業を取得すること

- 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること

- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日よりも前に設定してあること

- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降になっていること

<注意点>

一部例外がありますが、基本的には子どもが1歳2カ月になるまで育休を利用できるのは、育休を後から取得した配偶者のみとなります。

例えば、母親が先に育休を取得した場合、1歳2カ月まで育休を取得できるのは父親です。

また、パパ・ママ育休プラスは夫婦ともに育休を取得することが条件となっているため、夫婦どちらかが専業主婦(夫)や自営業、フリーランスなど雇用保険に加入していない場合は申請できません。

育休取得者の雇用期間が育休申請日から1年以内に終了する場合、労使協定により取得ができない旨が定められていると同じく申請はできません。

育児休業給付金は受け取れる?

パパ・ママ育休プラスを利用した場合も育児休業給付金を受け取れます。

給付金額は、育休開始日から180日間は月額給与の67%、181日目から支給終了日までは50%で、通常の育児休業給付金と同じです(※2)。

父親が育休を取得した場合も同様になります。

保育所が見つからないなどの事情で育休を延長した場合、育児休業給付金も延長になりますが、申込期限や待機児童証明書などの書類が必要になるので注意しましょう。

また、出産手当金や出産育児一時金など、育児休業給付金以外にも受け取れるお金があります。詳しくは、以下のリンク先をチェックしてみてください。

「パパ・ママ育休プラス」といっしょに活用したい「産後パパ育休」

従来の制度としてあった「パパ休暇」は、妻の産後8週間以内に夫が育児休暇を取得した場合、2回目の育児休暇を取得できるというものでした。

しかし、育休取得率の向上や、男性の家事・育児への参加促進、女性の社会復帰支援などを背景に、制度の見直しが行われました。

これに伴いパパ休暇を廃止して、2021年に新設されたのが「産後パパ育休(出生時育児休業)」です(※1)。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休は、産後8週間以内に最大で4週間の休業が取得可能になる制度です。

その最大の特徴は、休暇の取得方法が選べるところにあり、まとめて取得したり、分割して取得したりできます。

労使協定の締結によっては休業中の就業も可能で、業務の状況を勘案しながら柔軟に取得できるようになっています。

また、パパ・ママ育休プラスとは違い、産後パパ育休は妻が専業主婦などの雇用保険に加入していない場合でも利用可能です。

「パパ休暇」と「産後パパ育休」の違いとは

産後8週間以内を休暇の取得対象としている点は、従来のパパ休暇と変わりません。

産後パパ育休では、この仕組みがより柔軟になり、取得可能日数を4週間として、2回に分割して取得することが可能となりました。

「産後パパ育休」と「育児休業」は別の休業制度

産後パパ育休は、出生時育児休業ともいわれているように、子どもが生まれたときに取得する休業です。

それに対して通常の育児休業は、子どもが1歳になるまで取得できる休業であり、産後パパ育休とは異なります。

そのため、産後パパ育休と育児休業を組み合わせることで、最大で4回に分けて休業を取得することも可能です。

産後パパ育休も要件を満たせば給付金がもらえる

産後パパ育休取得中は、下記の要件を満たすことで出生時育児休業給付金が支給されます(※2)。

- 休業開始日前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上の完全月(育休開始日前日から1カ月ごとに区切った期間)が12カ月以上あること

- 休業期間中の就業日数が、最大10日以下(10日を超える場合は80時間以内)であること

申請期間は、子どもの出生日から8週間経過した翌日から2カ月後の月末までです。

「産後パパ育休」以外の育児・介護休業法のポイント

育児・介護休業法は、2021年に大きく改正され、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で施行されています。

前述した「産後パパ育休」以外でどのような点が変わったのか押さえておきましょう(※3)。

男女ともに育休の分割が可能に

これまでは、原則「パパ休暇」を除いて育児休業の分割取得はできませんでした。

しかし、2022年10月の法改正によって、男性だけでなく女性も育児休業を2回に分割することが可能になりました。

育児休業は産後休業とは異なる制度です。よって、合計で女性は最大で3回、男性は最大4回までの休業が取得可能です。

つまり、一時的に復職し、再び育休に入るという働き方ができます。もちろんこれまでどおり、子どもが1歳になるまで、連続して取得してもかまいません。

これによって、配偶者の復職や子どもの保育園入園準備などへの対応が必要な人、連続的な休暇取得が難しい仕事をしている人など、さまざまな人が休業をより取得しやすくなるでしょう。

育休期間の途中での取得人変更が可能に

従来は、育児休業を延長する場合、育休開始日が「1歳から1歳半」「1歳半から2歳」の期間の初日に限られていたため、これらの開始時点でしか夫婦の交代は認められませんでした。

しかし2022年10月の改正で、各期間の途中でも取得人の変更ができるようになっています。

企業に対する義務づけ

この改正では、休業の取得率向上を目的に、事業所へ対して以下のようなことが義務づけられるようになりました。

<雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化>

事業所は、育児休業に関する研修の実施や、相談体制の整備、情報収集の提供などを行わなければなりません。

加えて、従業員本人や配偶者の妊娠・出産についての申し出があった場合は、制度についての提示や休業取得の意向を確認することが義務化されています。

その際、申請しないように強要したり、不利益をほのめかしたりすることも禁止されています。

<有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和>

子どもが「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合は、雇用形態にかかわらず、育休の取得が可能になります。

ただし、申し出があった時点で労働契約の更新がないことが確実である場合や、会社が契約を更新しない旨を提示している場合は除きます。

また、労使協定の締結によって、育児休業の適用が除外される場合があるので注意が必要です。

<育児休業取得状況の公表の義務化>

常時雇用する従業員が1,000人を超える企業の場合は、年1回、自社のホームページや厚生労働省が運営するWebサイトにおいて、育休取得状況を公表しなければなりません。

公表内容は「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

出産育児一時金の制度改正にも注目

育休と同じく子育てにまつわる制度として、「出産育児一時金」があります。こちらも2023年に改正されました。

出産育児一時金とは、子どもを出産したときに加入している公的医療保険から受け取れる一時金です。

出産費用が年々上昇していることに伴い、支給額が従来の最大42万円から最大50万円に引き上げられました(※4)。

出産費用の負担軽減や、受けられる医療の幅が広がるという点がメリットといえるでしょう。

「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」は、父親の育休取得を促進するために作られた制度です。

それぞれの家庭の事情にあわせて取得できるので、自分たちにとっていちばんよい形で育児休業を取得できるよう、事前に夫婦で話し合っておきましょう。

監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)

昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。

社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)

20の質問に回答するだけ

解消のヒントが見つかる

- あなたの基本性格

- 日常生活や職場での傾向・

クセを9つのタイプから診断!

- 生き方のヒント

- あなたの不安や悩みに

大きく影響している

モヤモヤの種類とアドバイス

- キャリアのヒント

- 今後のキャリアの不安や

不満を解消する

満足度UPのポイントを紹介

- 疑問・悩みが解決したら、気になるこだわり条件から求人を探そう!

- 求人情報を検索する

妊娠中

産前・産後

育児と仕事の両立

- 時短勤務で給料は変わる? 残業代や年金の算出方法も詳しく解説

- あなたは大丈夫?育児休暇や時短勤務が適用されないケースに要注意

- 働く女性を守る制度「育児時間」とは? さまざまな疑問をまとめて解決

- 育児休業の期間はどのくらい? 延長できるケースや給付金も徹底解説

- 夫婦二人で育児休暇を取るために「パパ・ママ育休プラス」を利用しよう

- 育児休業給付金の支給条件や計算方法を知って育休期間をより安心に!

- 3歳までの子育てには短時間勤務制度を使いこなそう!

- 子どもの病気やけがには看護休暇を! 半日や時間単位で取得できる?

- 妊娠や出産を原因とする会社とのトラブルは「紛争解決援助制度」で解決を

- 幼児教育・保育の無償化の適用条件は? よくある疑問も解説

- 働くママ必見! 仕事と家庭の両立に役立つ制度や方法を紹介

- 地域で子育てを支援するファミリーサポートセンター事業とは

- 共働きで子どもが病気にかかった場合は「病児保育」を活用しよう