内定時や入社時に渡されることの多い雇用契約書。そもそも、雇用契約書にはどのような役割があり、なぜ必要なのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

今回はそんな雇用契約書に焦点を当てて、労働条件通知書との違いやチェックすべき項目について解説します。

もくじ

雇用契約書とは

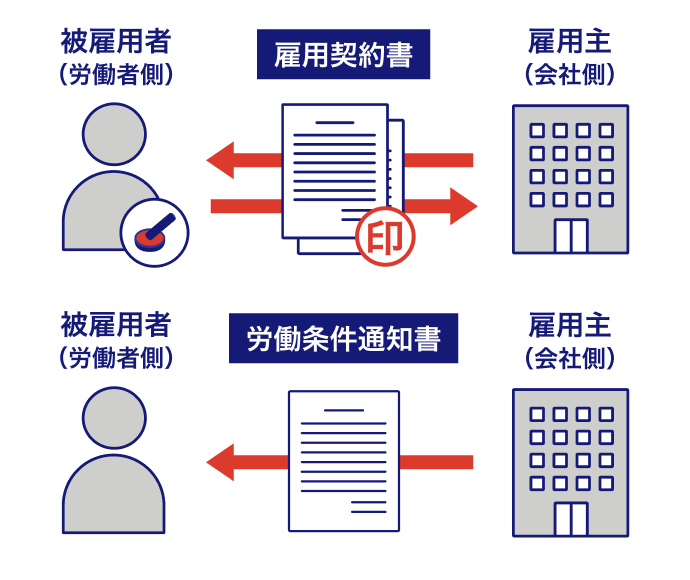

雇用契約書とは、雇用主(会社側)と被雇用者(労働者側)の間で、労働契約の内容を明らかにするために交わす契約書です。

会社側と労働者側の双方が確認し、署名捺印をすることで両者が契約内容に合意をしたことになります。

なお、会社側に雇用契約書の法的な作成義務はありません。しかし、労働契約法第4条第2項では「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」とされており、実際にはトラブル防止のためにも作成することが一般的です。

なお、会社には「雇用契約書」自体を作成する法的な義務はないものの、労働者を採用する際に、「労働条件を明示する義務」は負います。そのため、雇用契約書とは別に「労働条件通知書」と呼ばれる書類で労働条件を明示するか、労働条件通知書を兼ねた「雇用契約書」を作成するのが一般的です。

雇用契約書と労働条件通知書の違いは、以下で解説します。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

労働条件通知書とは、労働条件の詳細が書かれた書類で、「この条件で働いてもらいます」と会社側が労働者側に示すものです。

労働条件通知書には、給与や就業場所・勤務時間・業務内容・昇給・退職などの労働条件が記載されており、記載すべき内容は労働基準法第15条によって定められています。

雇用契約書と労働条件通知書の違いは、雇用契約書は会社に法的な作成義務がないのに対し、労働条件通知書は書面として労働者に交付することが法律上義務付けられている点です。

なお、会社には採用した人に対して労働条件を通知する義務がありますが、「労働条件通知書」として独立した書類である必要はありません。労働条件通知書に記載すべき項目を雇用契約書の中に記載する形式も認められているため、実務上は雇用契約書が労働条件通知書を兼ねているケースも多くあります。もし「労働条件通知書をもらっていない」という場合は、雇用契約書の内容を確認してみましょう。

| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |

|---|---|---|

| 役割 | 会社と労働者の間で雇用契約の内容に合意したことを証明する | 会社から労働者に労働条件を通知する |

| 記載内容 | 法律で定められていない | 法律で定められている |

| 法的な交付義務 | 法的な交付義務なし | 法的な交付義務あり(※) |

| 締結・交付方法 | 会社と労働者の双方で署名または記名押印をして締結 | 会社から労働者へ一方的に交付 |

| もらうタイミング | 一般的には内定日や入社日 | 一般的には内定日や入社日 |

※ただし、労働基準法第15条(労働基準法施行規則第5条)で定められた労働条件が明示されていれば雇用契約書の交付でも可

雇用契約書をもらうタイミングは?

雇用契約書は会社に法的な交付義務がないため、必ずしももらえるものではありません。交付される場合は一般的に内定時や入社時にもらうケースが多く、その後内容を確認して雇用契約を締結します。

もし「雇用契約書はない」と言われた場合は、労働条件通知書をもらい労働条件を確認するようにしましょう。また、内定も出て入社日が近づいているにもかかわらず雇用契約書も労働条件通知書ももらえない場合は、労働条件を事前にメールなど文書で提示してもらうよう、会社側に依頼しましょう。入社後のトラブルを防ぐためにも内定承諾前に労働条件はきちんと確認しましょう。

雇用契約書をもらったら何を確認したらいい?

雇用契約書は、法律で記載する事項が義務付けられているわけではありません。記載されている内容は会社によって異なります。しかし、雇用契約は、会社側と労働者側で契約の合意を証明する書類です。多くの会社では雇用契約書に重要な項目が記載されています。そのため、以下の項目は必ず確認しておきましょう。

契約期間および入社日

契約期間や入社日は「いつからいつまで働くか」を決める項目です。試用期間がある場合は、その期間がいつまでなのかも確認しておきましょう。有期契約で雇用契約を締結する場合は、契約更新の有無も確認しておきましょう。また、在職中の方は入社日をしっかりと確認し、退職日が確定していない場合は入社日に間に合うように退職交渉を進めましょう。

就業場所

就業場所は、求人情報や面接などで説明された場所と相違ないか確認しましょう。労働条件通知書を兼ねている場合は、人事異動などによって将来変更の可能性がある場所も明記されています。

業務内容

入社後の業務内容が記載されています。就業場所と同様に事前の説明と間違いがないか確認しましょう。また、労働条件通知書を兼ねている場合は、将来変更の可能性がある業務も明記されています。

就業時間

何時から何時までが所定労働時間になるのか、休憩時間が何分あるか、フレックスタイム制の場合はコアタイムが何時から何時までかなど、自身の働く時間が求人情報や面接などで説明された情報と相違ないか確認しましょう。また、シフト制で日によって勤務時間が異なる場合は、すべてのパターンの時間が記載されているか、または「その他シフト表による」と記載されている必要があります。

賃金

月給制の場合は月給の内訳が、年俸制の場合は月々いくら支払われるかなどが明示されます。歩合やインセンティブがある場合には、支給条件などを確認しておきましょう。また、会社によっては、通勤手当が不支給または満額支給されないケースもあるため、確認が必要です。

雇用契約書に記載された条件が事前情報と違ったとき

雇用契約書の内容が、求人情報に記載されていた労働条件や応募・面接段階で聞いた内容と異なる場合は、会社側に早めに確認をするようにしましょう。会社側が単純に間違えているという場合もあります。

雇用契約は、求人情報などに提示された条件と実際の労働条件に違いがあったとしても、労働者が最終的に提示された労働条件に合意して契約を締結すれば、その契約は基本的には有効になります。そのため、雇用契約書に間違いがないかをしっかり確認するようにしましょう。

しかし、入社を希望する立場としてはなかなか確認しづらい場合もあります。転職エージェント経由で応募した会社から内定をもらった場合は、キャリアアドバイザーから会社に確認することも可能です。担当のキャリアアドバイザーに相談してみましょう。

雇用契約書でよくある質問

雇用契約書について、よくある3つの質問にお答えします。

雇用契約書の内容と就業規則の内容が異なる場合、どちらが優先される?

雇用契約書の内容と就業規則の内容が異なる場合は、原則として雇用契約書の内容が優先されます。例えば、就業規則に「休日は土曜日・日曜日のみ」と書かれている場合でも、雇用契約書に「休日は土曜日・日曜日・祝日である」と書いてあれば雇用契約書の内容が優先されます。

ただし、就業規則の内容が雇用契約の内容よりも働き手にとって有利な条件を定めている場合は、就業規則が優先されます。例えると、就業規則に「休日は土曜日・日曜日・祝日である」と記載があるのに対し、雇用契約書に「休日は土曜日・日曜日のみ」と記載してあった場合は、就業規則が優先されるということです。

雇用契約書と労働条件通知書の記載内容が違う場合は?

雇用契約書と労働条件通知書の記載内容が異なる場合は、担当者に雇用契約書を提示し、内容が異なっていることを伝えましょう。基本的には会社側と労働者側の双方で署名捺印した雇用契約書の内容が正しいものでなければいけません。

もし、会社側の手違いなどで雇用契約書の内容が誤っていた場合は会社側と話し合い、再度雇用契約を締結することをおすすめします。

雇用契約書はサインだけでもOK?朱肉を使わないハンコ(スタンプ型印鑑)は?

紙で雇用契約書をもらった場合は、雇用契約書にサインや朱肉を使わないハンコ(スタンプ型印鑑)を使用しても雇用契約が無効になるわけではありません。ただし、重要な契約書であるため、印鑑を押すのが一般的です。

基本的には自筆で名前を書き、印鑑を押したものを会社に提出しましょう。

なお、オンラインで雇用契約を締結する場合は電子契約として有効です。電子契約の場合は「電子署名」や「タイムスタンプ」という技術で署名・印鑑の代わりをしています。

雇用契約書は会社と労働者の契約合意を証明する書類

これまで説明してきたとおり、雇用契約書の作成義務はありませんが、雇用契約書は会社と労働者で雇用契約の合意を証明する重要な書類です。

雇用契約書の内容をよく確認せずに承諾してしまうと入社後にトラブルになってしまう可能性もあります。雇用条件を見て分からない点があったり、聞いていた内容と違う点があったりした場合は遠慮せずに会社に確認をし、納得をした上で合意するようにしましょう。

【要注意】労働契約上の「内定」とは?

本記事内では「企業から採用条件通知書が発行されたタイミング」を内定と呼んでいます。 しかし、労働契約上は採用条件通知書が発行されただけでは「内定」とはなりません。

企業から「採用条件通知書」が送付され、転職希望者が求人企業に対し、入社日・年収など重要な条件を踏まえ、就業することの意思表示をした状態が労働契約上の内定となります。

ですから、退職交渉の開始や他社選考の辞退は、労働契約が成立してから 行ってください。

dodaエージェントサービスを利用している場合は、キャリアアドバイザーに相談しながら、慎重に進めてください。また、ご自身で企業と直接やりとりしている場合は、エビデンスが残る形で進めていただくのが安全です。

記事内で引用した法律:

e-Gov法令検索:労働契約法

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128#Mp-Ch_1-At_4

e-Gov法令検索:労働基準法