コラム・事例・インタビュー

連載【弁護士監修】知らなきゃ損する!転職と仕事の法律のQ&A

退職前の有給休暇(有休)の消化を拒否されました。トラブルなく消化しきるにはどうすればよいでしょうか?

#労働時間・休日

Q.退職前の有給休暇(有休)の消化を拒否されました。トラブルなく消化し切るにはどうすればよいでしょうか?

長年勤めた会社を退職することとなったため、退職前に残った有給休暇を消化したいと考えています。しかし、上司に申し出たら拒否されてしまいました。無理やり取得するのも悪い気がするのですが、トラブルなく有給休暇を消化しきるにはどうすればよいでしょうか?(27歳/女性)

\たった3分で、あなたの適正な年収が分かる!/

年収査定を受ける(無料診断)A.原則、有給休暇(有休)は本人の希望日に取得できます。法律にのっとって上司・会社と相談しましょう。ただし、引き継ぎ期間を踏まえての相談が必要です。

法律上、有給休暇は従業員本人の希望日に取得できるため、退職前に有給休暇を消化しきることは可能です。基本的に、会社が有給休暇の取得を拒否することはできません。

ただし、退職日までに引き継ぎの期間が短い場合は、会社の業務に支障が生じる恐れもあります。その場合、会社側から有給休暇の取得や退職日などについて交渉を求められる可能性はあるでしょう。労働基準法では「時季変更権※」を認めており、従業員が休むことによって事業の正常な運営が妨げられる場合、会社は有給休暇取得の時期の変更を要求できます。

※出典:厚生労働省「年次有給休暇制度について」

退職前に有給休暇を消化したい場合は、退職日までの日数や引き継ぎ業務に必要な期間を事前に計算し、早めに退職日を伝えることが大切です。

引き継ぎなどに問題がないにもかかわらず有給休暇の消化が拒否される場合は、労働基準監督署などへの相談を検討しましょう。

退職手続きの流れと方法は?転職までに必要な会社・役所での手続きを解説【チェックリスト付き】

円満退職に向けた退職の伝え方・切り出し方 | 例文でポイントを解説

- あなたの適正年収はいくら?

- 年収査定をする

退職前にスムーズに有給休暇(有休)を消化する3ステップ

退職前は、後任者に対する引き継ぎ作業が必須です。引き継ぎが不十分だと、後任者や会社全体の業務に支障が生じかねません。退職日や引き継ぎ期間について、きちんと上司・会社と話し合いをした上で、有給休暇取得のスケジュール検討・申請をしましょう。

以下、スムーズに有給休暇を取得するための一般的な流れを3つのステップに分けて解説します。

1.退職日(退職希望日)から逆算して、引き継ぎ期間・有給休暇(有休)取得日数を確認する

退職日(退職希望日)が決まったら、まずは引き継ぎ期間や残りの有給休暇日数を確認しましょう。

業務内容によるものの、引き継ぎ期間はおよそ1カ月程度が目安です。退職希望日から逆算して、自分の業務内容の引き継ぎ期間に余裕はあるか、取得可能な有給休暇日数はどのくらいかなどを事前に確認します。

業務の引き継ぎや有休消化を問題なく行うためには、退職日の2カ月前までを目安に退職の意思を会社に伝えるといいでしょう。ただし、退職日の何日前までに退職の意思を伝える必要があるかは就業規則で定められていることが一般的なため、まずは就業規則を確認しましょう。今回のように、取りたい有給休暇の日数が決まっている場合は、それを踏まえて意思表示をするスケジュールも検討しましょう。

有給休暇取得の日程がある程度決まったら、有給休暇をどのように過ごすかも考えておきましょう。転職に必要な手続きや、スキルアップのための学習、リフレッシュなど、有意義な過ごし方ができるよう計画しておくのがおすすめです。

2.上司に退職の意思・有給休暇(有休)消化について伝える

退職日(退職希望日)、引き継ぎ期間、有給休暇取得日数の目安が決まったら、退職の意思と有給休暇の消化について上司に伝えます。

引き継ぎの期間や内容に考慮しながら、有給休暇の日数や使い方についても話し合います。会社の業務に支障が出ないよう、しっかりと話し合って了承を得ることが重要です。

話し合いがまとまったら、退職にかかわる必要な手続きを進めた上で、有給休暇の申請を行います。

退職手続きの流れなどが気になる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

3.計画的に引き継ぎ業務を進める

退職日や引き継ぎ期間・計画、有給休暇取得のスケジュールなどについて、上司と合意が取れたら、あとは計画的に引き継ぎを進めましょう。

まずは引き継ぎが必要な業務を洗い出し、引き継ぎのスケジュールを組みます。後任者がスムーズに業務を引き継げるよう、分かりやすいマニュアル作りなども重要です。もしも引き継ぎの途中でスケジュールどおりにいかなくなった場合、すぐに上司などへ相談しましょう。

また、会社の人や取引先などの業務に関係する人には、退職日とあわせて不在の日が明確になるように有給休暇の消化期間も伝えておくと安心です。

- あなたの適正年収はいくら?

- 年収査定をする

詳しく知りたい

退職までの有給休暇(有休)消化パターン

退職までの有給休暇の消化パターンとしては、主に下記の2通りがあります。

- 1.退職日を最終出社日にする

- 2.退職日を有給休暇の消化終了日にする

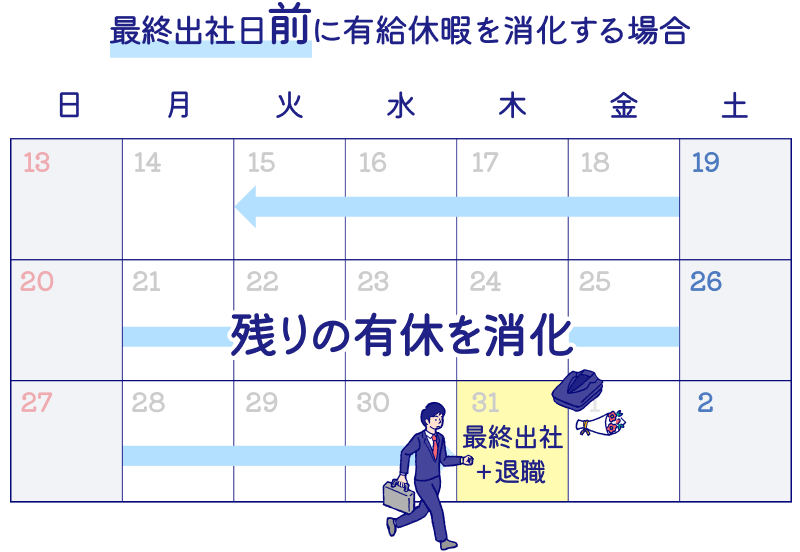

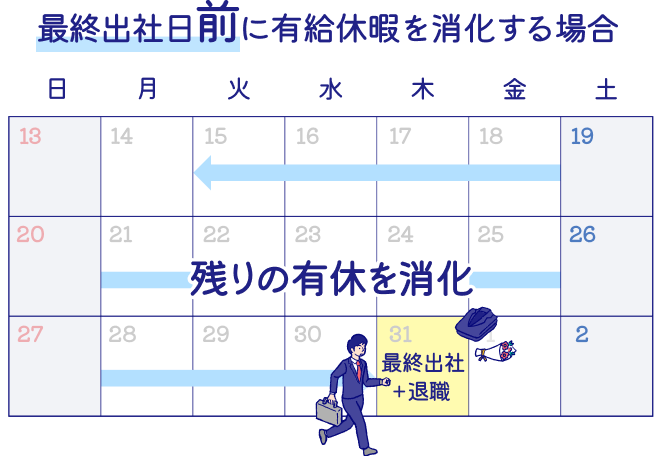

退職日が5月31日だった場合、それぞれのパターンでどうなるのか見ていきましょう。

1.退職日を最終出社日にする場合、5月31日は出社し、それまでの間に有給休暇の消化と引き継ぎを行います。有給休暇の消化と引き継ぎの順番は、引き継ぎ内容やスケジュールに合わせて決めましょう。

2.退職日を有給休暇消化終了日にする場合、5月31日は出社しません。先に引き継ぎ作業を行い、完了した日を最終出社日とします。最終出社日の翌日から有給休暇に入り、有給休暇の消化終了日がそのまま退職日になります。

弁護士:藥師寺正典(やくしじ・まさのり)

弁護士法人第一法律事務所 パートナー(社員弁護士)。経営法曹会議会員。企業の顧問業務をはじめ、労働審判・労働訴訟などの係争案件や、ユニオンなどとの団体交渉対応、労災対応、M&Aにおける労務デューデリジェンス対応など、経営者側での労働法務案件を数多く手掛ける。