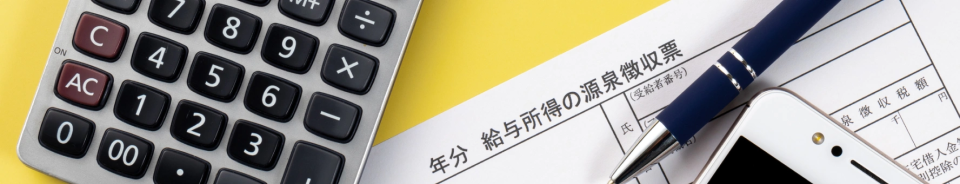

退職・転職後の年末調整の手続き方法と注意点【社労士監修】

監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏(きた社労士事務所 代表 )

年末調整は本来会社が行ってくれるものですが、転職したタイミングによっては自分で確定申告をしなければなりません。どのような場合に自分で確定申告をする必要があるのか、このページで詳しく解説します。年末調整をする上で気を付けたいポイントについてもあわせて確認しましょう。

適正年収を3分で診断!

年収査定をする(無料)

わずか3分でわかる

適正年収と今後の年収推移

この記事のまとめ

- 年末調整とは、所得税を過不足なく調整するための制度のこと

- 転職した年の年末調整には、前職の会社の源泉徴収票を転職先の会社に提出する必要がある(退職した年に2回以上転職した場合、在籍していたすべての会社の源泉徴収票が必要)

- 年末調整の時期までに必要書類を用意するなど、年末調整で気を付けたい4つのポイントも忘れずに確認しよう

年末調整とは?

年末調整とは、支払われた給与や賞与などから源泉徴収された所得税の過不足を調整する手続きのことです。

雇用主は、あらかじめ従業員の代わりに所得税や復興特別所得税などを源泉徴収として国に納めています。しかし、その額は年間に支払う予定額をもとにした概算であるため、過不足が生じます。

この金額のずれを調整するための手続きが年末調整で、払いすぎた場合には還付してもらい、不足がある場合はさらに徴収される仕組みになっています。

自分の年収って適正?と思ったら...

あなたの適正年収を診断してみませんか?

年末調整はなぜ行う?

年末調整は、正しい額を納税する必要があるため行われます。給与の支払時に差し引かれている源泉徴収は、あくまで概算であるため、納めるべき所得税額を正しく計算し、過不足なく納税することが求められます。

正しい額を納税するために、1年間で源泉徴収された額と、本来納めるべき年間の所得税などの額を一致させることが年末調整の目的です。

年末調整の対象者

年末調整の主な対象者は以下のような人です。

- 1年を通じて勤務している人

- 年の途中で就職(転職)し、年末まで勤務している人

年末調整は通常、10月から翌年1月ごろに行われますが、以下に当てはまる人はその年の途中に行われます。

- 12月中の給与の支払いを受けた後に退職した人

- パートタイム労働者が退職した場合で、その年の給与総額が123万円以下の人(※)

- 海外勤務などにより非居住者となった人

- 著しい心身障害により退職した人で、再就職できないと見込まれる人

- 死亡により、退職した人

※退職後、その年の間にほかの勤務先から給与を受け取る見込みがない場合

一方で、以下のような人は年末調整の対象になりません。

- 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

※参照:国税庁「令和7年分年末調整のしかた」

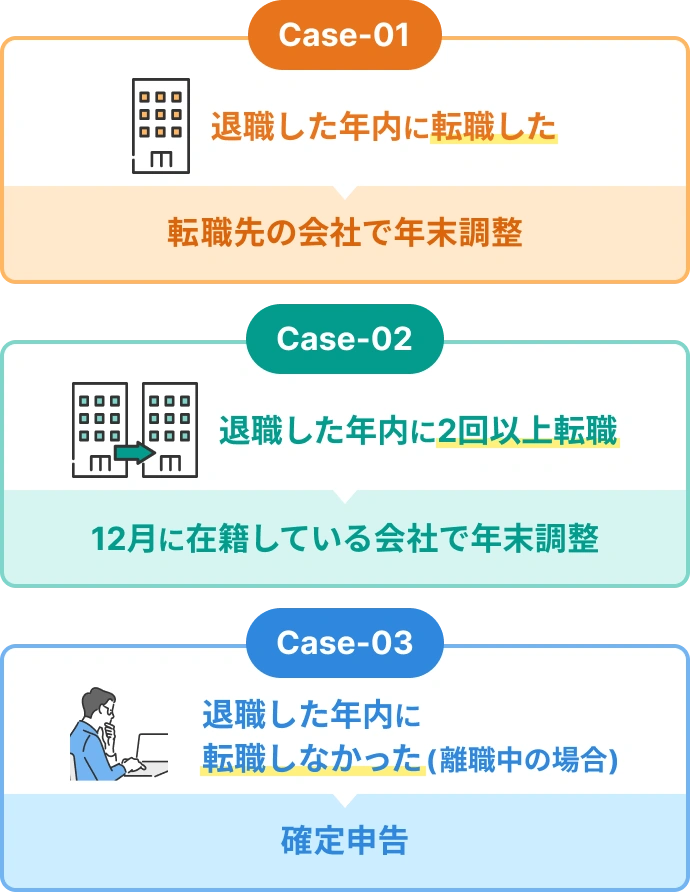

転職時期や回数で年末調整のやり方はどう変わる?

年末調整は、12月時点で在籍する会社が行うのが基本ですが、場合によっては自分で確定申告する必要があります。

ここでは、以下のそれぞれのパターンに分けて紹介します。

退職した年内に転職した場合

ここがポイント!

- 年末調整は転職先の会社がまとめて行う

- 転職先の会社に前職の源泉徴収票を提出する

退職した年に転職し、転職先の会社で12月中に給料日を迎える場合は、転職先の会社で年末調整が行われます。転職先の会社で年末調整をしてもらう際には、前職の源泉徴収票を忘れずに提出しましょう。

前職の源泉徴収票の発行が提出期限までに間に合わなければ、自分で確定申告をする必要がある点に注意が必要です。

また、転職を12月にした場合でも、最初の給与の支払いが翌年の1月以降になる場合は自分で確定申告を行う必要があります。

12月中に転職をした人や、年末調整をしてもらえるか不安な人は、あらかじめ会社の人事担当者に確認しておくと安心です。

退職した年内に2回以上転職した場合

ここがポイント!

- 年末調整は、退職した年の12月時点で在籍している会社がまとめて行う

- その際、その年に在籍していたすべての会社の源泉徴収票を提出する必要がある

退職した年に2回以上転職をしている場合、その年の12月時点の勤務先が年末調整を行います。その年に働いた職場のすべての源泉徴収票を用意した上で、現職の勤務先に提出しましょう。

複数の会社で働いていると源泉徴収票をなくしたり、破棄してしまったりすることがあるかもしれません。その場合は再発行を依頼することができますが、再発行に時間を要することがある点に注意しましょう。

上記理由からも源泉徴収票は退職後も大切に保管してください。

退職した年内に転職しなかった場合(現在離職中)

ここがポイント!

- 年末調整は行われず、自分で確定申告を行う

- 確定申告は期間が決まっているため、必ず期間内に対応する

退職した年に転職せず、離職中のまま年末を迎えた場合は、自分で確定申告をする必要があります。確定申告の期間は原則2月16日から3月15日までと決まっているため、必ず期間内に確定申告を行いましょう。

正しい情報をもとに進めることはもちろんですが、一人で進めることが難しい場合は税務署などに相談することをおすすめします。

自分の年収って適正?と思ったら...

あなたの適正年収を診断してみませんか?

年末調整で気を付けたい5つのポイント

基本的には会社側が対応する年末調整ですが、スムーズに進めるために気を付けたいポイントを紹介します。

1.年末調整の時期までに必要書類を用意する

退職したら、前職から源泉徴収票を忘れずにもらいましょう。もらった源泉徴収票はなくしたり捨ててしまったりしないように、大切に保管してください。

源泉徴収票のほか、年末調整の時期までに用意する必要がある書類は以下のとおりです。

・前職の源泉徴収票

年の途中で退職し、転職した場合は前職から発行される源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。一般的には退職の日以後1カ月以内に受け取れますが、年末調整書類の提出期限が迫っている場合は急いで発行してもらうよう前職の担当者に伝えておきましょう。

源泉徴収票とは?転職時に提出する?間に合わない場合の対処法などを徹底解説

・保険料控除証明書

保険料控除証明書は、後述する「保険料控除申告書」に添付が必要になる証明書です。保険料控除証明書には、個人で支払った生命保険料や地震保険料、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金などがあります。

毎年10~11月ごろに生命保険会社などから証明書が送付されてくるので、年末調整まで大切に保管しておきましょう。

・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

一定の条件の下で住宅ローンを利用し住宅を購入・増改築すると、住宅ローンの年末残高に応じて、税の控除が受けられます。

ただし、住宅を購入した最初の年は自身で確定申告が必要です。1年目の確定申告後に住宅借入金等特別控除申告書が対象年数分、税務署からまとめて送付されるので、大切に保管しましょう。

また10~11月ごろには、金融機関から住宅ローンの「年末残高等証明書」が届きます。年末調整時には住宅借入金等特別控除申告書に年末残高など必要な金額を記入して、年末残高等証明書と一緒に会社へ提出しましょう。

2.扶養する親族や個人で支払った保険料を把握しておく

年末調整をするときには、配偶者や子どもの情報、支払った保険料などを申告書に正しく記載する必要があります。

以下の書類は通常、会社から配布され、必要事項を記入して提出する書類です。もらえない場合は近くの税務署でもらうことができます。国税庁のWebサイトからダウンロードし、印刷して使用することも可能です。

・扶養控除等(異動)申告書

年末調整のほか、入社時にも必ず提出が求められる書類です。扶養している親族の有無にかかわらず提出が必要になります。扶養親族がいる場合は対象となる親族を扶養控除等(異動)申告書に記入し、会社に提出します。

・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

4つの控除申告書が一つにまとまったもので、給与所得者自らが必要な情報を記入し、会社に提出します。

なお令和7年度の年末調整から19歳以上23歳未満の扶養親族に対し「特定親族特別控除」が受けられるようになるため、新たに特定親族特別控除申告書が加わりました。

提出方法は会社により異なり、Webで作成するケースや、人事システムに入力するなどのケースがあります。

・保険料控除申告書

年末調整で保険料控除を受ける場合に必要となる書類です。対象となる保険の種類は、以下の6種類です。

- 一般の生命保険料: 生命保険契約に基づく保険料が対象(終身保険、定期保険など)

- 介護医療保険料: 介護保険や医療保険に対する保険料が対象(医療保険、がん保険、介護保険など)

- 個人年金保険料: 個人年金保険契約に基づく保険料が対象

※契約が一定の要件を満たしている場合に控除の対象となる - 地震保険料控除:建物や家財を保険の対象とする保険料が対象(地震保険料控除、旧長期損害保険)

- 社会保険料控除:国民年金や国民健康保険料など個人で支払った社会保険料が対象

- 小規模企業共済等掛金控除:個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金などが対象

支払金額を保険料控除申告書に記入し、会社に提出します。提出方法は会社によって異なりますが、Webで作成するケースや人事システムに入力するケースなどがあります。

3.前職の源泉徴収票の発行が間に合わなかったら、自分で確定申告をする

年末調整の時期に前職の源泉徴収票がなければ、自分で確定申告をしなければなりません。

所得税法では、源泉徴収票の発行は会社に義務付けられているため、発行してもらえないことは考えにくいでしょう。転職先への入社時点で提出するのが一般的です。

しかし、中には前職の給与支払日の関係で発行が遅れてしまうことも起こり得ます。年末調整書類の提出時期までに送付されない場合は前職の会社に確認しましょう。

4.離職期間があった場合は国民年金と国民健康保険の支払額の把握が必要

中には転職活動などによって、離職期間がある人もいるかもしれません。退職から転職までの期間中は、国民年金や国民健康保険(または健康保険任意継続制度)に加入することが必須です。

離職期間中に支払った保険料は、社会保険料控除の対象となります。

控除を受けるためには、国民年金の控除証明書を転職先に提出することが求められます。国民健康保険の控除には、支払金額が分かればよいため、正確な金額を把握しておきましょう。なお、確定申告をする場合も、自身で社会保険料控除として申告をすれば所得控除が受けられます。

離職期間中の国民年金の支払いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

5.家族の社会保険料も控除対象になる

配偶者や子どもなど、家族の社会保険料を自身が負担した場合は、家族の分も年末調整時の社会保険料控除の対象になります。

申告書類を提出するときには、家族分の社会保険料を記載しましょう。

まとめ

退職や転職の時期やタイミングによっては、年末調整を行う先が異なったり、自分で確定申告する必要があったります。現在の自分の状況に応じて、事前に確認をしておきましょう。年末調整を進める上で気を付けたいポイントを理解して、スムーズに進められるように準備しておくことが大切です。

dodaでは年末調整のほかにも、退職・転職時に必要な手続きをまとめています。

「退職日の翌日に入社する場合に必要な手続き」「退職後に離職期間がある場合に必要な手続き」の一覧表も用意しているので、ぜひ参考にしてください。

- 今のあなたの適正年収を調べてみよう(約3分)

- 年収査定をする

- あなたは何を大切にするタイプ?診断で適職探しのヒントを見つけよう

- 転職タイプ診断を受ける(無料)

- 転職活動しようかな…と思ったらまずは相談&転職の情報収集を

- エージェントサービスに申し込む(無料)

この記事を監修した社会保険労務士

北 光太郎(きた・こうたろう)氏

きた社労士事務所 代表 大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。